第二节 纤丝

(一)骨骼肌的结构及收缩机制

1. 肌丝的分子结构

(1) 粗肌丝

肌球蛋白(myosin):占肌细胞总蛋白的50%

每条粗肌丝:约由4000个肌球蛋白分子规则排列而成

(2) 细肌丝

2. 肌肉收缩的机制滑动学说:粗、细肌丝相互间滑动

肌肉收缩的过程

(1) 动作电位的产生

(2) (2) Ca2+的释放

(3) 原肌球蛋白的位移

(4) 肌动球蛋白复合物的形成

(5) Ca2+的回收

1个捕钙蛋白(calsequestrin)可结合43个Ca2+

肌球蛋白分子利用ATP从细肌丝“-”端向“+”端的移动机制图解

①紧密结合在肌动蛋白上的肌球蛋白头部结合ATP后, 与肌动蛋白的亲合力降低, 从肌动蛋白丝上脱落下来;

②ATP水解成ADP和Pi, 仍然结合在肌球蛋白头部;

③肌球蛋白头部释放出Pi, 再与肌动丝紧密结合;

④肌球蛋白头部发生剧烈的构象变化, 产生“有力鞭击”, 同时肌球蛋白头部释放出ADP , 使它又回复到下一次新循环的起点。

粗肌丝头部与细肌丝结合/分离1次—消耗1分子ATP

— 滑动10nm:1个周期。

时接时离:兔肌纤维可达50~100次/sec

脊椎动物肌肉中:磷酸肌酸(phosphoreatine) (高能化合物),其浓度约为ATP的5倍。

肌酸磷酸酶

磷酸肌酸+ADP ---------------------- 肌酸+ATP

无ATP:肌动球蛋白僵直复合物——肌肉僵直

3. 平滑肌收缩机制

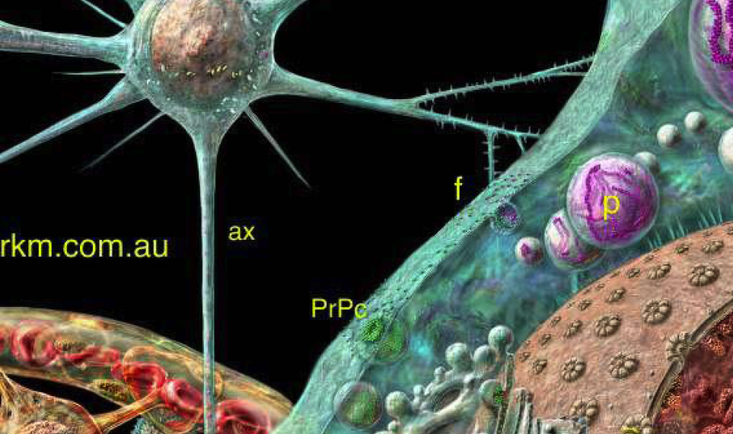

(二)非肌细胞中的肌动蛋白丝

1. 肌动蛋白丝的形态结构

肌动蛋白丝(微丝):F6~7nm,长度不定

2. 肌动蛋白丝的组成

3. 肌动蛋白丝的装配

在大多数非肌肉细胞中:一种动态结构——组装和解聚——维持细胞形态和细胞运动

4. 非肌肉细胞中的肌动蛋白丝结合蛋白

根据其功能可分为以下三类:

(1) 横连蛋白: 具有两个以上actin结合位点,能同时结合多条肌动蛋白丝,将多条肌动蛋白丝横连成束或成网

(2) 戴帽蛋白:能结合到肌动蛋白丝的一端,对肌动蛋白丝的长度和装卸具有调节作用

(3) 单体稳定蛋白:能与肌动蛋白单体结合, 具有抑制G-肌动蛋白装配成F-肌动蛋白、进而调节G-肌动蛋白和F-肌动蛋白之间动态平衡的作用

(1) 横连蛋白(Cross-linking Protein):

a-辅肌动蛋白(a-actinin)细丝蛋白(filamin)

毛缘蛋白(fimbrin)血影蛋白(spectrin)

粘着斑蛋白(vinculin)踝蛋白(talin)

束捆蛋白 (fascin)肌球蛋白Ⅰ(myosin I)

肌球蛋白II (myosin II)张力蛋白 (tensin)

(2) 戴帽蛋白(Capping Protein):

凝溶胶蛋白(gelsolin)

片断化蛋白(fragmin)

(3) 单体稳定蛋白(monomer stablizing protein):

促聚蛋白(profilin)

胸腺素(thymosin)

DNA聚合酶I(DNA Pol I)

钙调结合蛋白(caldesmon)等

在非肌肉细胞中, 肌球蛋白与肌动蛋白的作用方式有四种: 1. 肌球蛋白-1 分子的尾部结合在固定在质膜上的肌动蛋白丝上, 头部可消耗ATP与另一极性相反的游离肌动蛋白丝作用, 使二丝之间发生相互滑动; 2. 尾部结合膜泡上的肌球蛋白-1分子, 通过与固定在质膜上的肌动蛋白丝发生作用可使膜泡沿肌动蛋白丝进行运输; 3. 肌球蛋白-2分子形成的双极性集合体在两游离肌动蛋白丝之间发生相互滑动; 4. 尾部结合在质膜上的肌球蛋白-1分子可使游离肌动蛋白丝沿质膜运动。

5. 肌动蛋白丝的特异性药物

(1) 细胞松弛素(cytochalasins)通过切断肌动蛋白丝并结合在肌动蛋白丝的正端, 抑制其组装,从而导致肌动蛋白丝解聚。

(2) 鬼笔环肽(phalloidin)与肌动蛋白丝具有强烈的亲合作用, 可紧密地结合在肌动蛋白丝上,因而能抑制肌动蛋白丝的解聚从而稳定肌动蛋白丝。

6. 肌动蛋白丝的功能

在动物细胞中广泛存在着细胞外基质-质膜-细胞骨架连续体。胞外信号可以通过这个连续体向胞内传递信号,胞内信号也可以通过这个连续体向胞外传递信号,这是微丝骨架参与信号转导的主要方式。

有些微丝结合蛋白,如纽蛋白,就是蛋白激酶及癌基因产物的作用底物。

另有研究结果表明,肌动蛋白丝是一类新的PKC 结合蛋白(在神经末梢,花生四烯酸与二酰基甘油反应,刺激磷脂酶C2ε与肌动蛋白结合,两者的结合将PKC锚定于细胞骨架上,且维持PKC 催化活性。),两者的结合需要PKC 提前激活。

Rho 、Rac 被胞外信号激活直接诱导肌动蛋白骨架的组装,从而诱导形态建成变化。

Rho GTPases 也可以对依赖肌动蛋白细胞骨架的功能进行调节,如上皮细胞的极性、粘着连接、内吞作用、分泌、吞噬作用和轴突生成等。