第五章 北朝文学

自晋室东渡,北方为少数民族所统治。由于知识阶层的流失,而少数民族统治集团自身缺乏文化传统,再加战争不断,经济萧条,精神生产得不到必要的保障,整个十六国时期一百数十年中,北方文学极为寂寥,没有产生什么重要的作家、作品。正如《魏书·文苑传序》所说:“永嘉之后,天下分崩,夷狄交驰,文章殄灭。”

至北魏统一北方,社会逐渐安定。而后来孝文帝迁都洛阳,推行汉化政策,重用汉族知识分子,促进了民族文化的融合。此时文学也开始出现转机。但当时首先受到重视的是直接有利于统治秩序的儒学,文学的地位远不如在南方那样重要。《魏书·文苑传序》指出:

逮高祖驭天,锐情文学,盖以颉颃汉彻、掩踔(chuo,平声)[超越]曹丕,气韵高艳,才藻独构。衣冠仰止,咸慕新风。肃宗历位,文雅大盛。学者如牛毛,成者如麟角。

这里对孝文帝虽不无溢美,却透露了当时文风崇尚汉魏的基本倾向。总的来说,当时文坛上的一些领袖人物,其艺术造诣既不足与南朝大家相抗衡,其作品主要也是模拟南朝文学。

当然,北方文学也并不是毫无自身的特点:《隋书·文学传序》说:

暨永明(齐武帝483-493)、天监(梁武帝502-520)之际,太和(北魏孝文帝拓拔宏477-500)、天保(北齐文宣帝高洋550-560)之间,洛阳、江左,文雅尤盛。彼此好尚,雅有异同。江左宫商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重于气质。气质则理胜其词,清绮则文过其意。理深者便于时用,文华者宜于咏歌。此南北词人得失之大较也。

这里说北方文风的长处,一是风格质朴,一是便于实用。南朝文人对美的理解,久已形成一种偏狭的崇尚华丽的观念,适当吸取北方文学“重于气质”之长,确是有益的。

南北朝后期,由于各种原因,许多南方的著名文人流入北方,其中最特出的有庾信、王褒。他们受到北方文人的高度推崇,并且也确实创作了足以代表北朝文学最高水平的作品。其中一部分,开始结合南北文风之长,为后代文学开辟了新的道路。此后直到隋唐,这种结合不断深入,而随着时代的新的需要,向着多样化的方向发展。

第一节 北地文人

北魏出类拔萃的文人是温子昇,曾被梁武帝誉为“曹植、陆机复生于北土”(《魏书》本传)。他的文章传世较多,擅长于碑版之文,行文多用排比对偶,雕饰而不浮艳,近于东汉文章的风格。他也善于写诗,在艺术上最为成熟的是《捣衣诗》:

长安城中秋夜长,佳人锦石捣流黄[褐黄色,指绢]。香杵纹砧知近远,传声递响何凄凉。七夕长河烂,中秋明月光。蠮螉(ye weng)[俗称细腰蜂]塞边绝候雁,鸳鸯楼上望天狼[天空中最亮的星,古以为主侵略]。

满城的月光与远近递响的杵声,交织成极有情感容量的图景,李白“长安一片月,万户捣衣声”(《子夜吴歌》)的妙句,或许是化用其意而来。全诗情景交融,声调协畅,难怪沈德潜评之为“直是唐人”(《古诗源》卷十四)。

北魏分裂为东西魏后不久,东魏为北齐所替代,西魏为北周所替代,双方在文化的发展上形成一定的差异。以邺都为中心的东魏与北齐政权,占据的是北魏时代文化最为发达的黄河中下游地区,人文荟萃,因而文学领先于位居关陇的西魏与北周。其标志是聚集了一批文人才士,北齐后主高纬立文林馆为一时盛事。

由魏入齐的邢邵,与温子昇同为文士之冠,世称“温邢”;子昇卒后,又与魏收并称“邢魏”。由于南方文学对北方影响力的扩大,北地才士开始自觉仿效南朝名家。据《颜氏家训·文章篇》记载,“邢(邵)赏服沈约而轻任昉,魏(收)爱幕任昉而毁沈约”,邢、魏两人之间发生的任沈优劣之争,使得“邺下纷纭,各有朋党”。《北齐书·魏收传》亦载魏邢二人互讥事:

收每议陋邢邵文。邵又云:‘江南任昉,文体本疏,魏收非直模拟,亦大偷窃。’收闻乃曰:‘伊常于沈约集中作贼,何意道我偷任昉。’

由此可见他们学习南朝文学的情况。邢邵《萧仁祖集序》中指出:

昔潘陆齐轨,不袭建安之风;颜谢同声,遂革太元[东晋孝武帝年号376-397]之气。自汉逮晋,情赏犹自不谐;江南江北,意制本应相诡。

承认文学的进化,肯定地域的差异。邢邵代表了北齐文人于模仿之中求新变的共同趋向。他的《思公子》言短情长,风格近于齐梁:

绮罗日减带,桃李无颜色。思君君未归,归来岂相识。

还有些诗则刚健朴茂,有魏晋的风调。南朝人曾称他为“北间第一才士”(《北史》本传),这与他的作品内涵较深、表现力较丰富有关。

魏收颇有文才,工于诗赋。他曾说:“会须作赋,始成大才士。”其赋作已佚,而存世的诗篇多仿效南朝风格,如《挟琴歌》:

春风宛转入曲房,兼送小苑百花香。白马金鞍去未返,红妆玉箸下成行。

作者对闺怨这一南朝流行的题材,写得旖旎轻婉,富于修饰性,显示出诗歌语言的造诣。但作者对这位春闺思妇的刻划,仍有平面化与一般化之感,未能达到齐梁诗人同类题材的上乘水准。

西魏建都长安,占据关陇地区。这个政权所凭藉的人才与地利,远在东魏之下。为了与东魏、梁朝抗衡,西魏政权的实际操纵者宇文泰在推行政治、经济等改革的同时,也注意文风的改革。据《周书·苏绰传》载:

自有晋之季,文章竞为浮华,遂成风俗。太祖欲革其弊,因魏帝祭庙,群臣毕至,乃命绰为大诰,奏行之。

苏绰撰写的《大诰》,文体完全模仿《尚书》。这种文体的推行,是宇文氏政权关陇文化本位政策的产物。关中是周朝的发源地,宇文泰托古改制时,利用这层地缘关系,采用周官古制,带有浓厚的复古色彩。反映在文学观上,就是提倡去华存朴,师法上古。《周书·王褒庾信传论》指出:苏绰“建言务存质朴,遂糠粃魏晋,宪章虞夏”。这与宇文泰的政治构想中“摈落魏晋,宪章古昔”(《周书·文帝纪论》)的主张是一致的。此后,隋代李谔上疏请求端正文体,唐代陈子昂乃至韩、柳的复古主张,都可以从苏绰那里追溯发端。

《大诰》的颁行,是有关西魏文坛风尚的一件大事。其实际效果,史书所记不同,或曰“自是之后,文笔皆依此体”(《周书·苏绰传》);或曰“矫枉非适时之用,故莫能常行焉”(《周书·王褒庾信传论》、《北史·文苑传》),反映出西魏文坛受政治、地域及时风等因素的影响呈现出的发展趋势。

北周接受南朝文学的影响,首先是在皇族之内。宇文泰长子宇文毓(明帝,557-560在位)、第四子宇文邕(武帝,560-578在位)都雅好文学;宇文泰第七子赵王招“博涉群书,好属文,学庾信体,词多轻艳”;宇文泰幼子滕王逌(you,攸) “少好经史,解属文”(《周书·文闵明武宣诸子传》)。但在北周文坛真正产生影响的还是从南朝北来的庾信和王褒。

郦道元、杨衒之的著作,叙事多用散体,写景多用骈体,很有特色。

郦道元著有《水经注》。《水经》是古代一部地理书,记录全国主要水道,文字很简单。郦道元为之作注,不仅说明原文,并且根据自己的见闻和众多的资料,对之多有纠正、补充,还旁及这些河流两岸的历史故事、名胜古迹、风土景物。《江水注·三峡》是脍炙人口的一节:

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩迭嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿溯阻绝,或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春秋之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝献多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

写山写水,写四时景物的不同,文笔清丽,富有情趣。应当说明的是,郦道元一生足履不及江南,此类文字,大抵别有所据。由于《水经注》多山水景物的描写,受到后代文人的喜爱。对于山水游记的发展,起了相当大的作用。

杨衒之著有《洛阳伽蓝记》。“伽蓝”是梵语寺庙的音译。永嘉之后,佛教在北方日益炽盛,盛行开凿石窟、建立寺庙。北魏都城洛阳全盛时期,一城内外,建寺一千余所。其后政治恶化,洛阳陷于战火,繁华之地,成为废墟。都城亦迁至邺。东魏武定五年(547),杨衒之因公务重经洛阳,面对“城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟”的凄凉景象,感慨伤怀,因作此书。

《洛阳伽蓝记》共分五卷,依次写城内和城之东、南、西、北五个区域。以寺庙为纲维,涉及北魏都洛四十年间的政治大事、中外交通、人物传记、市井景象、民间习俗、传说异闻,内容相当丰富,就其性质而言,实是一种历史笔记,但结构严整,不像一般笔记那样松散琐碎。其史料价值历来为史家所推崇。从文学方面说,论写景的细致生动、穷形尽态,此书不如《水经注》;论篇章之完整、叙述之清楚,则以此书为胜。《洛阳伽蓝记》中,还记载了一些类似志怪小说性质的民间异闻。卷四有一则狐魅故事:

有挽歌孙岩,娶妻三年,不脱衣而卧。岩私怪之,伺其睡,阴解其衣,有尾长三尺,似野狐尾。岩惧而出[休妻]之。妻临去,将刀截岩发而走。邻人逐之,变为一狐,追之不得。其后京邑被截发者一百三十余人。初变妇人,衣服靓妆,行路人见而悦近之,皆被截发。当时有妇人着彩衣者,人皆指为狐魅。

狐精化为美女惑人的故事,在我国流传很多,这是较早的一则。这个狐魅并不害人,被揭穿后也只是迁怒众人,整日恶作剧地割人头发,似乎旧情难忘,显得很有趣。

第二节 南北文风的交融

就文学发展的不平衡状况而言,是南方优越,北方滞后。这与文学人才的分布有关。永嘉之乱以后,北方人口大规模流徙,其中流向南方的最多,流向东北的次之,流向西北的又次之。这是构成南北各方文化实力悬殊的基本因素。

尽管北方汉化的少数民族政权没有断绝汉文化的传统,甚至以得汉文化正统自居,但适应各自政权的需要,对汉文化的选择利用不尽相同,这就导致各个政权在文化上的差异。北魏迁都洛阳后的礼乐政刑措施,采自汉魏以及西晋制度甚多;在审美心理与文章气格上,也崇尚汉魏或西晋,《周书·王褒庾信传论》表述为“声实俱茂,词义典正,有永嘉之遗烈。”而奠定北周统治地位的宇文泰,“提剑而起,百度草创,施约法之制于竞逐之辰,修治定之礼于鼎峙之日”(《周书·苏绰传论》),他所树为榜样而加以发扬光大的,是周朝的礼治。

政权的对峙并未造成文化的隔绝,这一时期南北文化之间的接触与交流仍然是广泛而深刻的。南北使臣的外交活动,在融通南北文学的过程中,起着重要的作用。在宋、齐与北魏时期,南方使臣入北后较易受到北人的称美,北方使臣南来时羡慕南方文化;而在梁、陈与东魏、北齐时期,南北使臣彼此各有争锋,北人的才学渐与南人抗衡。《北史·李谐传》记载梁武帝萧衍会见东魏使臣李谐等人后,对手下臣僚感叹道:“朕今日遇勍(qing,擎)敌,卿辈常言北间都无人物,此等何处来?”已经变轻视为重视。《北史·薛道衡传》载:“陈使傅縡聘(北)齐,以(薛)道衡兼主客郎接对之。縡赠诗五十韵,道衡和之,南北称美。”可见外交场合也有诗文酬酢。除了这种直接的诗歌赠和,使臣往往还带回对方名家的作品,如北方温子昇的作品被南方使者张皋抄回南方,梁武帝看后大为赞赏(《魏书·温子昇传》)。陶渊明集有北齐阳休之本,这也是南朝文学传入北朝并受到重视的一个有力证明。

因割据政权之间的战事而羁留使者,掳掠人材,或由于受到政治倾轧而逃奔敌国,这种楚材晋用方式,在客观上也造成南北之间的交流。徐陵出使东魏,因侯景之乱而羁留邺城达七年之久,从裴让之《公馆宴酬南使徐陵诗》可知他与当地人有诗酒应酬。活跃于北齐文坛的文士中,也有一部分来自南方,其中以颜之推、萧悫最著名。颜之推因西魏攻陷江陵而被掳至关中,后东奔北齐,其直接动机是寄希望于北齐处理南北关系的政策而能返梁,而从他一生对待北齐的态度中又可看出他对北齐这个高层次文化区域的依恋。他的文学观见于其《颜氏家训·文章篇》,在南北审美旨趣交流碰撞的过程中,持折衷的态度。西魏与北周所占据的关陇一带,本来在学术和文艺方面较为落后,但西魏攻陷江陵,归于西魏朝廷之书,其中就有《梁武帝集》四十卷、《简文集》九十卷(《周书·萧大圜传》),这些集部新书的传入,对于关中文坛应有一定的影响。庾信滞留北方,王褒等一批江左文士被迁入关,成为北周文坛的主力,齐梁文风也随之北传。

第三节 王褒与庾信

一、王褒

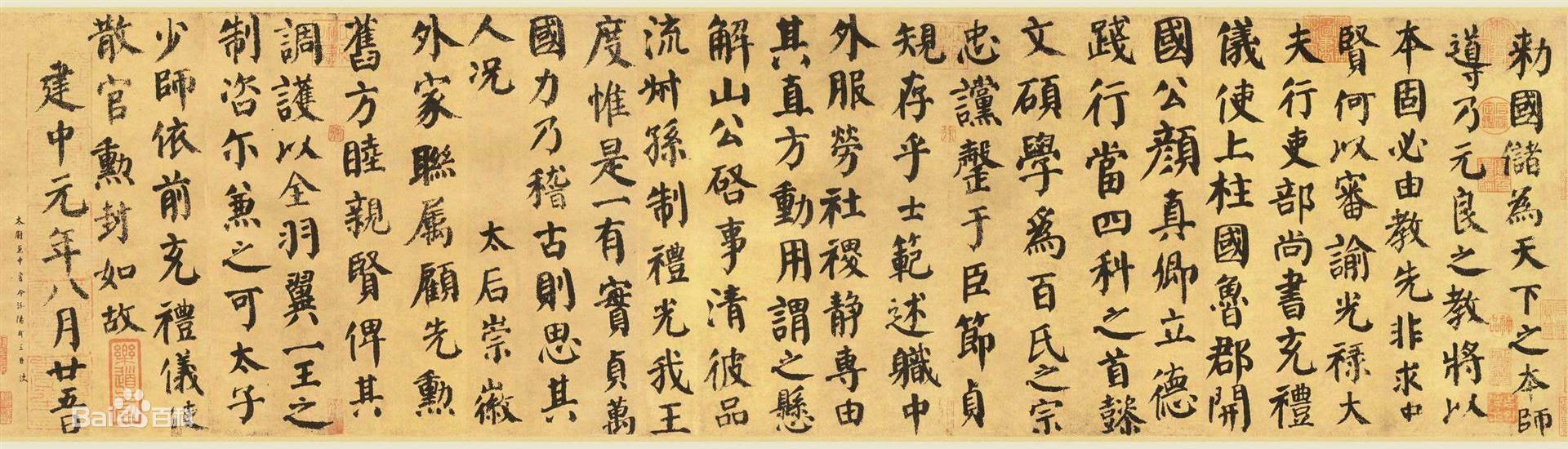

字子渊,琅琊临沂人,出身名族。梁元帝登位,他因旧交之情受委重任,拜吏部尚书、右仆射。江陵城破,元帝出降,诸臣均被带到北方。王褒以门第与文才,受到重视。仕西魏、北周,官至太子少保、少司空,与庾信同为北方文坛的宗匠。王褒入北以后,以撰写应用性的骈文而著名,尤其是武帝“建德(572-578)以后,颇参朝议,凡大诏册,皆令褒具草”(《周书》本传),而倾吐个人心情的诗篇虽不如庾信丰富,却也颇具特色。如《渡河北》:

秋风吹木叶,还似洞庭波。常山临代郡,亭障绕黄河。心悲异方乐,肠断陇头歌。薄暮临征马,失道北山阿。

这首诗境界阔大,情调沉郁,表现了对故国的思念,和人生失路、无可奈何的悲哀。

二、庾信

字子山,他的一生,以42岁出使西魏并从此流寓北方为标志,可分为前后两期。庾信在文坛上脱颖而出,始于萧纲立为太子时的东宫抄撰学士任。《周书·庾信传》载:

时肩吾为梁太子中庶子,掌管记;东海徐摛为左卫率;摛子陵及信,并为抄撰学士。父子在东宫,出入禁闼,恩礼莫与比隆。既有盛才,文并绮艳,故世号为“徐庾体”焉。当时后进,竞相模范。每有一文,京都莫不传诵。

庾信在梁时的作品,主要是奉和、应制之作,题材基本上不出花鸟风月、醇酒美人、歌声舞影、闺房器物的范围。宫廷文学侍臣的角色,不易表达个人的信念或情操。由于萧纲等人力主新变,影响所及,促使当时的创作争奇斗巧,打破陈规,开启了唐诗、律赋发展的道路。庾信前期的创作,在这方面颇有贡献,如《乌夜啼》:

促柱繁弦非《子夜》,歌声舞态异《前溪》。御史府中何处宿,洛阳城头那得栖。弹琴蜀郡卓家女,织锦秦川窦氏妻。讵不自惊长泪落,到头啼乌恒夜啼。

这首诗七言八句,声调铿锵,已基本符合律诗的平仄。再如《燕歌行》拓展了七言古诗的体制,不但篇幅变长以便铺叙,而且配合感情的起伏,变逐句押韵为数句一转韵。他早期对诗歌形式的多方面探索值得珍视,明代杨慎指出:“庾信之诗,为梁之冠冕,启唐之先鞭。”(《升庵诗话》卷三)清代刘熙载也指出:“庾子山《燕歌行》开初唐七古,《乌夜啼》开唐七律,其他体为唐五绝、五排所本者,尤不可胜举。”(《艺概·诗概》)

梁朝政权因侯景之乱而濒于破碎。梁元帝试图在江陵复振,却很快毁于西魏。庾信以使臣身份出使长安,因江陵陷落而不得南归,历仕西魏及北周,先后官骠骑大将军、开府仪同三司等职。据《周书》本传记载,他“虽位望通显,常有乡关之思”。他以乡关之思发为哀怨之辞,蕴含丰富的思想内容,充满深切的情感,笔调劲健苍凉,艺术上也更为成熟。杜甫在《戏为六绝句》中说:“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”;又在《咏怀古迹》中评论其“暮年诗赋动江关”,正是指他后期作品的这种特色。

感伤时变、魂牵故国,是其“乡关之思”的一个重要方面。庾信遭逢亡国之变,内心受到巨大震撼。“正是古来歌舞处,今日看时无地行”(《代人伤往》其二),这种沧桑之感,使他更深刻地意识到个人命运与国家命运之间,如同“一马之奔,无一毛而不动;一舟之覆,无一物而不沉”(《拟连珠》其十九)。因此,他在抒发个人的亡国之痛时,也能以悲悯的笔触,反映人民的苦难,并归咎于当权者内部的倾轧与荒嬉。久居北方的庾信渴望南归,魂牵梦绕于故国山河。看到渭水,眼前便幻化出江南风景:“树似新亭岸,沙如龙尾湾,犹言吟溟浦,应有落帆还。”(《望渭水》)忽见槟榔,也会勾起思乡的惆怅:“绿房千子熟,紫穗百花开。莫言行万里,曾经相识来。”(《忽见槟榔》)接到南方故人的来信,更禁不住悲慨万端。如《寄王琳》:

玉关道路远,金陵信使疏。独下千行泪,开君万里书。

叹恨羁旅、忧嗟身世,是其“乡关之思”的另一重要方面。虽然他北迁以后得到的“高官美宦,有逾旧国”(宇文逌《庾子山集序》),但内心深处感到无异于“倡家遭强聘,质子值仍留”(《拟咏怀》其三)。他的羁旅之恨与忧生之嗟是交织在一起的。他以“涸鲋常思水,惊飞每失林”(《拟咏怀》其一)的意象致慨于个人生存的软弱。庾信自谓晚年所作《哀江南赋》“不无危苦之辞,惟以悲哀为主”,倪璠作注解时借以发挥道:“子山入关而后,其文篇篇有哀,凄怨之流,不独此赋而已。”(《注释庾集题辞》)可谓深契庾信后期文学的精神特质。他的《拟咏怀》二十七首,以五言组诗的体制,从多种角度抒发凄怨之情,直承阮籍《咏怀》组诗的抒情传统,尤称杰作。如其七:

榆关断音信,汉使绝经过。胡笳落泪曲,羌笛断肠歌。纤腰减束素,别泪损横波。恨心终不歇,红颜无复多。枯木期填海,青山望断河。

这里借流落胡地、心念汉朝的女子,比喻自己仕北的隐恨与南归的渴望,真挚感人。又如其十八:

寻思万户侯,中夜忽然愁。琴声遍屋里,书卷满床头。虽言梦蝴蝶,定自非庄周。残月如初月,新秋似旧秋。露泣连珠下,萤飘碎火流。乐天乃知命,何时能不忧?

感慨自己虽有才学,却于国无益,想学庄子的旷达,又不能做到,所以忧愁无止。“残月”、“新秋”二句,写出日复一日的无聊与绝望,看似简单,其实精警非凡;“露泣”一联写景抒情,也是精美异常,可见诗人精切浑成的笔力。

由南入北的经历,使庾信的艺术造诣达到“穷南北之胜”的高度,这在中国文学史上具有典型的意义。庾信汲取了齐梁文学声律、对偶等修饰辞技巧,并接受了北朝文学的浑灏劲健之风,从而开拓和丰富了审美意境,为唐代新的诗风的形成做了必要的准备。

庾信后期的辞赋,最著名的作品是《哀江南赋》。赋前有序,是一篇能独立成章的骈文,交代作赋的缘由,概括全篇大意,语言精丽,意绪苍凉,本身就是一篇杰作。《哀江南赋序》的文字,以四、六句为主,这是骈文中逐渐形成的一种格式。入唐以后成为定型,所以后人也有将这种骈文称为“四六文”的。这种文体的长处,是节奏感很强,但写得不好,容易显得呆板。庾信的文字,善于调度变化,句式灵活,又善用虚词勾连句与句之间的关系,表现了极强的构造能力。

《哀江南赋》的正文,以自身的经历为线索,历叙梁朝由兴盛而衰亡的经过,具有史诗性质。篇制宏大,头绪纷繁,感情深沉,叙事、议论、抒情结合一体,在古代赋作中罕见其例。作者对梁王朝深深眷怀,但对梁代政治的荒疏混乱,对梁元帝以及宗室诸王的忌刻自私,批评也很严厉。

《哀江南赋》正文和序,都使用了大量的典故。善于化用旧典,是庾信公认的特长。这不仅显示了他的博学与巧思。每一个简短的包含典故的句子,都提供了丰富的历史联想,因而形成十分厚重的文章风格。但由此也使文章变得艰深难懂,且难免也有生硬的地方。

第四节 北朝乐府歌辞

北朝乐府歌辞大部分保存在《乐府诗集·横吹曲辞》的《梁鼓角横吹曲》中,此外在《杂曲歌辞》和《杂歌谣辞》中也有一小部分,共70首左右。《乐府诗集》卷二十一云:

横吹曲,其始亦谓之鼓吹,马上奏之,盖军中之乐也。北狄诸国,皆马上作乐,故自汉已来,北狄乐总归鼓吹署。其后分为二部,有箫笳者为鼓吹,用之朝会、道路,亦以给赐。汉武帝时,南越七郡,皆给鼓吹是也。有鼓角者为横吹,用之军中,马上所奏者是也。

可见“横吹曲”,原是在马上演奏的一种军乐,因演奏的乐器有鼓有号角,所以叫“鼓角横吹曲”。北朝民歌多半是北魏以后的作品,随着南北文化的交流,北方的歌曲陆续传到南方,齐、梁以后也常用于宫中娱乐,并由梁代的乐府机关保留下来,所以叫“梁鼓角横吹曲”。

北朝乐府歌辞原来大都是北方少数民族的歌唱,如《折杨柳歌辞》说:“我是虏家儿,不解汉儿歌。”便是证明,其中又以鲜卑语的歌辞居多。这些歌辞后来被翻译成汉语,如《敕勒歌》,“其歌本鲜卑语,易为齐言,故其句长短不齐” (《乐府诗集》卷八十六《杂歌谣辞》引《乐府广题》)。其中也有一部分是北人直接用汉语创作的,有些则是经过了南方乐工的加工润色,同时也不能排除其中还杂有少数北方汉人的作品。

北朝乐府歌辞的数量虽不多,但内容却广泛地反映了社会生活的各个方面。以鲜卑族为主的北方各民族跟南方人民的生活环境有所不同,再加上北方民族特殊的风俗习惯和性格气质,因此北朝乐府歌辞的情调和风格,就跟南朝乐府歌辞有了显著的差别。史载北齐时代斛律金所唱的《敕勒歌》,反映北方“敕勒”(又称高车)民族的游牧生活,出色地描绘了北国草原的辽阔壮美:

敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

此诗境界恢宏博大、雄浑壮阔,可谓千古绝唱。

有些歌辞形象地描绘出北方旅人艰苦的生活;有些则展示了北人粗犷豪迈的个性和豪侠尚武的精神;有些反映战争给人民带来无限深重的灾难;有些反映羁旅行役和流亡生活的怀土思乡;还有些歌辞则反映了穷苦人民饥寒交迫的生活以及不合理的社会现实。

北朝乐府歌辞中有不少反映爱情与婚姻题材的作品,坦率直截,与南朝情歌缠绵婉转的情调是大不相同的。反映婚姻问题的,多半是女子希望早嫁,如:“老女不嫁,蹋地唤天”(《地驱乐歌辞》);“小时怜母大怜婿,何不早嫁论家计”(《捉搦歌》);“阿婆不嫁女,那得孙儿抱” (《折杨柳歌辞》)“阿婆许嫁女,今年无消息”(《折杨柳歌辞》)。这些歌唱直率而朴素,毫无忸怩羞涩之态。

《梁鼓角横吹曲》中的长篇叙事诗《木兰诗》,是北朝乐府歌辞中最为杰出的作品。关于此诗的作者及产生的时代问题,自北宋以来即众说纷纭。目前学术界一般认为,陈释智匠《古今乐录》已著录此诗,故其产生时代不会晚于陈代。此诗最初当为北朝民间传唱之诗,在长期的流传过程中,可能经过隋唐文人的润色加工。

《木兰诗》在艺术表现手法上很有特点:

首先,是描写有繁有简,剪裁精当而结构严谨。作者根据人物刻划的需要,在广阔的生活背景下展示木兰的形象。从时间上说,长达十多年之久;从地域来说,从家乡,到战场,从朝廷,到故乡,空间十分广阔。如此丰富的内容,本来很费笔墨,但诗歌处理得很好。突出出征前、征途中、战场上和归来后几个场面,描写有详有略。其详处运墨如泼,如出征前备置鞍马的铺排描写,便烘托出一种跃跃欲试的精神和忙忙碌碌的气氛;征途中也同样是不惜笔墨,表现木兰温柔、善良的心性和对父母的拳拳深情;归来后的一大段描写,更是铺排特甚、不厌其详,从而制造出一种热烈而欢乐的气氛,充满浓郁的人情味和生活气息;而战场上的描写,则以“朔气传金柝,寒光照铁衣。将军百战死,壮士十年归”数语一带而过,可谓惜墨如金,然而战场上的肃杀气氛、将士们的浴血奋战以及木兰的英风豪气,无不涵盖其中。

其次,通过人物的行动和气氛的烘托来刻划人物的心理、性格,将叙事与抒情完美地结合在一起。这是一首叙事诗,但抒情的成分却很浓重。作者虽然没有正面写木兰的相貌和武艺,也没有写她的思想、性格与情感,然而这一切都十分传神地呈现在读者面前。

此外,诗中复沓、排比、对偶、问答的句式;叠字、比喻、夸张的运用;或叙事、或摹声、或写景,如百川归海,均服务于木兰形象的塑造。其中既有朴素自然的口语,又有对仗工整、精妙绝伦的律句。虽然可能经过后世文人的加工润色,但全诗生动活泼,清新刚健,仍不失民歌本色,不愧是千百年来脍炙人口的优秀诗篇。

胡应麟《诗薮》说:“五言之赡,极于焦仲卿妻;杂言之赡,极于木兰。”洵非虚言。

第一章(建安文学).ppt

第一章(建安文学).ppt

2、第二章(两晋文学).pptx

2、第二章(两晋文学).pptx

3、第三章(陶渊明).pptx

3、第三章(陶渊明).pptx

第四章(南朝文学).ppt

第四章(南朝文学).ppt

第五章(北朝文学).ppt

第五章(北朝文学).ppt

第六章(六朝小说).ppt

第六章(六朝小说).ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

3、第三章 盛唐文学.pptx

3、第三章 盛唐文学.pptx

3、第三章 盛唐文学.ppt

3、第三章 盛唐文学.ppt

4、第四章 李白.pptx

4、第四章 李白.pptx

5、第五章 杜甫.pptx

5、第五章 杜甫.pptx

6、第六章 中唐文学.pptx

6、第六章 中唐文学.pptx

2、第二章 初唐文学.pptx

2、第二章 初唐文学.pptx

2、第二章 初唐文学.ppt

2、第二章 初唐文学.ppt

7、第七章 唐传奇与笔记小说.ppt

7、第七章 唐传奇与笔记小说.ppt

8、第八章 晚唐文学.ppt

8、第八章 晚唐文学.ppt

9、第九章 唐五代词.pptx

9、第九章 唐五代词.pptx