绪 论

公元581年,北周勋臣杨坚夺取政权,建立隋朝,史称隋文帝。隋文帝开皇九年(589),隋军渡江南下,一举灭陈,统一全国,结束了270馀年南北分裂的政治局面。但隋朝只维持了不到30年。隋炀帝大业十三年(617),关陇贵族集团的代表人物李渊、李世民在风起云涌的农民起义战争中起兵太原。翌年五月,李渊即帝位于长安,改国号曰唐,并先后平定了其他武装力量,于武德七年(624)统一了全国。后人把强盛繁荣的唐代,与汉代并列,称为“汉唐盛世”。

一、文化环境对文学的促进

唐朝的立国者,对外来文化采取兼容的政策。唐太宗说过:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”(《资治通鉴》贞观二十一年五月条)这种一视华夷的思想,为他的后继者所继承,直到玄宗朝,李华还说:“国朝一家天下,华夷如一。”(李华《寿州刺史厅壁记》)从国家政权到生活方式,都体现了华夷如一的思想。这种心态的形成,与唐宗室的出身有关。李氏为鲜卑化的汉人。这个家族不仅有着鲜卑血统,而且长期居住北边,受到胡族文化的深刻影响。整个唐代,从文学艺术到生活趣味、风俗习惯,广泛接受外来文化的影响。由于大量外族移民入住,商族往来,宗教的传播,西域各族、各国的生活习俗、文化也广泛的影响着长安、洛阳、扬州等大都会、南北丝绸之路沿线地区,以及像广州这样的海上交通重要城市。这些地区,从饮食、衣着、乐舞到生活趣味,均杂取中西。唐人婚俗,也颇受北朝鲜卑婚俗的影响。敦煌发现的写本书仪残卷,记载唐代民间婚礼的主要仪式在女家举行。这都是与中原固有习俗不同的。这些对于文学题材的拓广,文学趣味、文学风格的多样化,都有重要的意义。

唐代士人对人生普遍持一种积极的、进取的态度。国力日渐强大,为士人展开了一条宽阔的人生道路。唐人入仕,科举之外,尚有多种途径,如入地方节镇幕府等。入仕的多途径,为寒门士人提供了更多的机会。一批较接近广阔社会生活的寒门士人进入文坛,使文学离开宫廷的狭窄圈子,走向市井,走向关山与塞漠,这对文学的发展也是意义重大的。由于国力强大,唐代士人有着更为恢宏的胸怀、气度、抱负与强烈的进取精神。他们中的不少人,自信与狂傲,往往集于一身。唐代士人功名心特重,安史乱后,虽有所变化,渐至晚唐而渐见纤弱,但积极入世的总趋势并未改变。这种积极进取的精神反映到文学上来,便是文学中的昂扬情调。

唐代史学、书法、绘画、音乐、舞蹈都有很大的发展,对文学不无影响。

唐初设立史馆,出于以史为鉴的目的,修《梁书》、《陈书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》五史。后又以太宗御撰的名义修《晋书》和以私修官审的形式修《南史》和《北史》。八史的修撰,提供了丰富的修史经验,不久便有刘知几的《史通》出来,广泛地论述史学问题,反映了一种求实的思想倾向。这种思想倾向,与文学潮流的发展同步。初唐的文学潮流,逐步的向着反伪饰、求真情的方向发展,并从此一步步地摆脱南朝文风的影响。

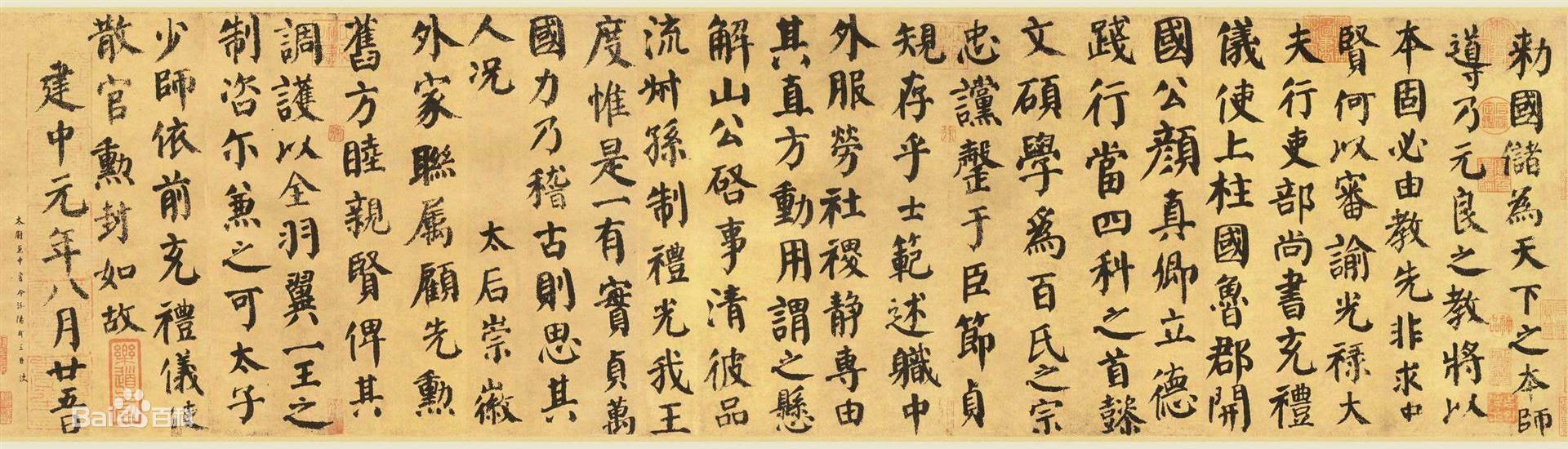

唐代书法与绘画的繁荣,也影响到文学。最能传神地体现唐代士人昂扬精神风貌的,是张旭和怀素草书,两人均每于醉后走笔狂书,龙蛇游走而莫测其神妙。贺知章“每兴酣命笔,忽有好处,与造化相争,非人工所能到” (窦蒙《述书赋》)。书法中的这种自由纵恣的气象,与盛唐诗人、特别是李白歌诗的精神风貌,甚为相似。唐人咏画、题画诗,《全唐诗》中著录有189首。许多重要诗人如李白、杜甫、王昌龄、岑参、高适、王维都有题画、咏画诗。在唐代,诗画的融通有了更大的发展。画论诗论交融渗透、相互影响,绘画不仅成为诗的题材,也影响诗的艺术表现技巧。唐诗中色彩表现的丰富细腻,意境的画意,传神的技巧,都与绘画艺术的高度发展有着这样那样的关系。

音乐和舞蹈的繁荣,与文学发展也有着密切的关系。在唐代,燕乐的发展产生了一种诗歌的新形式:词。有人统计,《唐诗纪事》所记1150诗家中,诗作与音乐有关的,共200家。《全唐文》中有关音乐之作有241篇(见杨旻玮《唐代音乐文化之研究》)。《全唐诗》中涉及乐舞的就更多了。这些作品对乐声与舞容的精妙描写,充分说明唐代乐舞的高度繁荣为唐诗表现领域的拓展,带来了十分深刻的影响。

二、士人活动对文学的影响

唐代士人开阔的胸怀、恢宏的气度、积极进取的精神,影响到唐文学的风貌。他们的生活,也与唐代文学的发展有关。其中最重要的是漫游、读书山林之风、入幕和贬谪生活对于文学的影响。

东晋之后,山水游赏常反映到诗文中来。但从山水游赏扩大到漫游,并且成为一时风尚,则是到唐代才开始的。唐代士人,在入仕之前,多有漫游的经历。漫游的处所,一是名山大川,一是通都大邑。名山大川的游历,开阔视野,亲近自然,陶冶了情趣,提高了山水审美的能力,促进了唐代山水田园诗的发展。漫游名山大川,除了山水游赏之外,可能还与神仙道教信仰有关。“五岳寻仙不辞远,一生好入名山游”(李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》)。唐代的不少重要士人,都有神仙信仰。名山访道,成为一种时尚。漫游的又一重要去处是边塞。边塞诗是唐诗的一个重要题材。到过边塞的诗人,一是入节镇幕府;一是边塞漫游。前者如高适、岑参、李益;后者如王昌龄,以及李白、王之涣等人。边塞漫游为唐诗带来慷慨的气势和壮美的境界。漫游还有一个去处,是通都大邑,如长安、洛阳、扬州、金陵等地。这是当时最为繁华的都市。歌吹宴饮,任侠使气,干谒投赠,结交友朋。这也极大地拓展了文学的题材,丰富了唐文学的表现领域。

唐代士人入仕的途径很多,科举之外,入幕是一重要途径。不少士人,都有过幕府生活的经历,王翰、高适、王维、李白、岑参、杜甫、萧颖士、李华、梁肃、元结都曾在幕府生活过。中唐以后,入幕更是许多士人的主要仕途经历。杜牧在幕府十年,这段时间的生活,成了他一生忆念的内容,深深地渗入到他的诗中。李商隐的仕途,主要就在幕府,据不完全统计,中唐以后,曾入幕的重要作家,为数当在70人以上。幕府宴饮,乐伎唱诗,唱和送别,戎幕闲谈,对于诗的创作和词的产生,对于小说的发展,都有影响。

唐人生活中还有读书山林的风气。唐代的一些士人,在入仕之前,或隐居山林,或寄宿寺庙、道观以读书。唐代寺庙经济发达,可为贫寒的士人提供免费的膳食与住宿。且又藏书丰富,为士人读书提供方便。读书山中,不仅读经史,也作诗赋。山林的清幽环境,对于士人情趣的陶冶,审美趣味的走向,都会有影响。读书山林又往往在青年时期,这种影响,常常随其终身,在他们的诗中反映出来。

文人贬谪而形诸歌吟,自屈原而后,历代不断;但唐前未见有唐人如此多而且如此好的贬谪作品。李白贬夜郎途中,王昌龄龙标之贬,刘长卿的两次贬谪,都有很好的诗。贬谪的悲愤不平,孤独寂寞,凄楚忧伤,和对于生命的执著,对于理想的追求,构成了贬谪文学丰富多样的内涵。这样丰富多样的内涵,特别明显地反映在元和诗人的贬谪作品。韩愈、柳宗元、刘禹锡、元稹、白居易诸人都有这方面非常优秀的作品。

三、佛道思想对文学的渗透

唐代近三百年间,思想取兼容的态度。以儒为主,兼取百家。从立国之本说,儒学是基础。而在思想领域,则是儒、释、道并存。唐王室以老子为祖先,庄子、列子、文子都被封为真人。《老子》、《庄子》、《列子》、《文子》被列为经,开元年间更设道举科,四子列入考试科目。太宗支持玄奘译经,玄宗既亲注《孝经》,又亲注《道德经》和《金刚经》,颁行天下,这都是兼取三家思想的明证。儒、释、道思想的交融,可以说是唐代思想的基本特点。

在政权运作方面,在人材选拔与使用方面,儒家思想占统治地位。士人入仕,致君尧舜,建功立业,持儒家入世的进取的精神。而在人生信仰、社会思潮、生活情趣与生活方式方面,则就时时杂入释、道。这些方面的影响,极大地影响了唐文学的发展。

佛教对于唐文学的影响,主要通过影响士人的人生理想、生活情趣反映到作品中来。有的在诗中直接讲佛理;有的表现的是一种禅趣,一点禅机,唐诗中空寂的境界,明净和平的趣味,淡泊而又深厚的含蕴,就是从这里来的。唐代出现了大量的诗僧。清人编《全唐诗》,收僧人诗作者113人,诗2783首。这些僧人的诗,有佛教义理诗、劝善诗、偈颂,但更多的是一般篇咏,如游历、与士人交往、赠答等等。僧诗中较为重要的有王梵志诗、寒山诗。写世俗生活的部分,多底层的贫困与不幸;表现佛教思想的,大体劝人为善。语言通俗,当时似广泛流传民间。除僧诗外,士人与佛教的广泛联系,与僧人的广泛交往,也大量地反映到诗中。《全唐诗》中有此类诗2273首,二者相加,占《全唐诗》总数的百分之十点三。就是说,十首唐诗中就有一首与佛教有关。

道家思想对于唐代文人来说,主要是使他们返归自然,生一份对于自然的亲和力。唐人写了许多以《逍遥游》为母题的赋,但都把大鹏作为抒发壮伟气概、表现巨大抱负的形象。他们离开了庄子物我两忘、万物齐一的根本精神,于无为中求有为,从无为走向进取。

道教对于唐人人生信仰的影响更大些。这主要表现在神仙思想的影响上,唐代作家如王勃、卢照邻、陈子昂、宋之问、张九龄、李颀、王昌龄、岑参、白居易、李商隐等人,都有神仙信仰。唐诗里有许多神仙世界的描写,李白笔下的泰山、天姥山、莲花山的神仙幻境,李贺笔下五彩斑斓的神仙世界,李商隐笔下的圣女、嫦娥、龙宫贝阙的形象,都是道教影响的显例。连以写实著称的白居易,也在《长恨歌》的结尾幻想了一个神仙世界。神仙思想还极大地丰富了唐传奇的想象力,使其情节更富于浪漫色彩。

在唐代作家中,很少有单独受到或儒或道或佛一家影响的。他们大多儒释道的思想都有,只是成分多少,或隐或显的问题。儒家思想的影响,给唐文学带来了进取的精神,佛教的影响丰富了唐诗的心境表现,道教的影响则丰富了唐诗的想象。对于唐文学的发展来说,它们都有积极的作用。

四、以诗歌为主多种文体的全面发展

(一)诗歌

唐代文学的最高成就是诗,它可以说是一代文学的标志。唐诗的发展存在着四个不同的时期,诗风的变化十分明显。

初唐诗歌,就表现领域说,逐渐从宫廷台阁走向关山与塞漠,作者也从宫廷官吏扩大到一般寒士;就情思格调说,北朝文学的清刚劲健之气与南朝文学的清新明媚相融合,走向既有风骨又开朗明丽的境界;就诗的形式说,在永明体的基础上,唐人做了两个工作,一是把四声二元化,一是解决了粘式律的问题,从律句律联到构成律篇,摆脱永明诗人种种病犯说的束缚,创造了一种既有程式约束又留有广阔创造空间的律诗。到了开元十五年前后,无论是情思格调、意境兴象,还是声律形式,都已经为唐诗繁荣的到来准备了充分的条件。

盛唐诗歌,出现了山水田园诗人王维、孟浩然,把山水田园的静谧明秀的美表现得让人心驰神往。出现了边塞诗人高适、岑参,把边塞生活写得瑰奇壮伟、豪情慷慨。还有王昌龄、李颀、崔颢、王之涣等一大批名家。诗人李白,以其绝世才华,豪放飘逸的气质,把诗写得行云流水而又变幻莫测。天宝后期,社会矛盾激化,部分诗人开始写生民疾苦。诗歌中开元、天宝盛世繁荣期那种兴象玲珑、骨气端翔的境界意味已逐渐淡化,理想色彩、浪漫情调也逐渐消退。代表这一时期的最伟大的诗人,就是诗圣杜甫。

中唐诗歌,大历诗人因社会的衰败而心绪彷徨,诗中出现了寂寞情思,夕阳秋风,气骨顿衰。待到贞元元和年间,士人渴望中兴,与政治改革同时,诗坛上也出现了革新的风气。诗歌创作出现了又一个高潮。韩愈、孟郊、李贺等人,受到杜甫奇崛、散文化、炼字的影响,更加怪变,怪怪奇奇,甚至以丑为美,形成韩、孟诗派。白居易、元稹,还有张籍、王建,则从乐府民歌吸取养料,把诗写得通俗易懂,形成元、白诗派。

晚唐诗歌,士人生活走向平庸,心态内敛,感情也趋向细腻。诗歌创作进入一个新阶段。题材多狭窄,写法多苦吟。杜牧、李商隐是晚唐杰出诗人。李商隐以其善感灵心、细腻丰富的感情,用象征、暗示、非逻辑结构的手法,表现朦胧情思与朦胧境界,把诗歌表现心灵深层世界的能力推向了无与伦比的高峰,创造了唐诗最后的辉煌。

唐代诗歌的重大发展,主要表现在以下几个方面:

第一,诗人队伍的扩大和主导力量的改变。魏晋南北朝是一个士族社会,诗歌创作,主要产生于宫廷和高级士族这两个圈子。虽然也出现了一些出身低微的诗人,但他们往往依附于前者,影响也有限。唐代的情况则不同,诗歌的作者群非常广大,不但帝王和高级官僚参与其中,大量中下级官僚以及普通士人,乃至和尚、道士、妓女等各种身份的有一定文化修养的人们,也都热情地从事诗歌创作,这是过去历史上未曾有过的。尤其值得注意的是,自初唐后半阶段以后,宫廷文学就逐渐失去了在诗坛上的主导地位,真正有杰出成就、对诗歌创作的潮流产生重大影响的诗人,从初唐四杰、陈子昂,到李白、杜甫,以及李贺、李商隐等人,大都家庭出身并不显赫,本人的政治地位也并不高。有些著名诗人如王维、白居易,虽然晚年仕宦显达,但他们在诗歌领域的地位与他们的政治地位没有直接关系。现存唐诗情况,据清人《全唐诗》及今人陈尚君《全唐诗补编》,计有作者3600余人,诗55000余首。

第二,唐诗所反映的社会生活层面的扩展。前代诗歌,尤其是南北朝诗歌,一个显著的缺陷,是与下层社会的生活相脱离,并且有意回避尖锐的政治矛盾,所表现的内容大抵以个人日常生活的喜怒哀乐为主。而唐代诗人,本身来自于社会的各个阶层,并且不少人来自社会的中下层,他们对社会各方面的情况较前人有更深刻的了解和体验,自身的经历也更为曲折丰富,加上时代的变化,使他们具有干涉社会、干涉政治的信心和勇气,因此唐诗所反映的社会生活层面就显著扩展了。诗人对各种社会现象、社会问题的观察与思考,诗人自身不同的人生观念与人生理想,都在诗歌中充分地表现出来,这就造成唐诗丰富多彩的面貌。

第三,艺术流派与艺术风格的多样化以及诗歌体式的完善。高棅《唐诗品汇总叙》云:“有唐三百年,诗众体备矣,故有往体、近体、长短篇、五七言律句、绝句等制,莫不兴于始,成于中,流于变,而陊(duo,去声)[败坏]之于终。至于声律、兴象、文词、理致,各有品格高下之不同。”谢榛《四溟诗话》卷三云:“熟读初唐、盛唐诸家所作,有雄浑如大海奔涛,秀拔如孤峰峭壁,壮丽如层楼迭阁,古雅如瑶瑟朱弦,老健如朔漠横雕,清逸如九皋鸣鹤,明净如乱山积雪,高远如长空片云,芳润如露蕙春兰,奇绝如鲸波蜃气,此见诸家所养之不同也。”

(二)其他文体

除了诗歌,唐代文学中最值得注意的是传奇小说。唐传奇源于六朝志怪,开始受志怪的影响很显著,以后渐渐脱离了六朝志怪那种记录奇异传闻的性质,而成为有意识的文学创作,标志了中国古代短篇小说开始进入成熟阶段。传奇小说异于六朝小说的地方,一是它的作意,就是鲁迅所说的“始有意为小说”。二是它一般有较为完整的情节结构。三是它有较为完整的人物塑造。唐传奇题材多样化;富于人生情趣;以史传笔法叙述虚构故事,既同于史传,又异于史传;散体文言,时插入诗赋,与散文的发展,与诗歌的发展,都有着微妙的联系。它的极盛时期是在中唐,小说中的人物有各种类型,其中写文人生活的最为集中,许多优秀作品都牵涉到士子与妓女的爱情纠葛,反映了唐代文人浪漫的生活情调,有时也透露出唐代市井民众的生活气息。作为纯出于虚构的叙事文体,小说在塑造人物形象,反映复杂的人性,揭示人类的生存状态,表现人们的生活理想和人生追求等各个方面,具有其他文体难以比拟的优越性。唐传奇虽说还有不少缺陷,这种优越性已经开始显露出来。

唐代与传奇小说性质相近的新文体是变文。变文本来是一种讲唱佛经故事以宣传佛教的通俗文学形式,同时也具有一定的娱乐性。后来便产生了讲唱历史和时事的变文。虽然从现存的文本来看,唐代变文在艺术上显得比较粗糙,但作为一种适应民间娱乐需要而兴起的文学形式,它具有很强的生命力,对后代的白话小说和民间讲唱文学产生了深远的影响,其意义不可忽视。

词是产生于唐代的又一种新文体。就其性质来说,词是广义的诗的一种,但它和传统的诗歌有显著区别。词最初孕育于唐代繁华城市中罗列的歌楼妓馆,是歌妓们演唱的小曲,所配合的音乐是唐代新兴的燕乐。为了适应乐曲的需要,渐渐形成句子长短不齐而有规定体制的文字格式。中唐以后,有些著名的文人也参与了词的写作,到了晚唐,则出现温庭筠这样大量写作词的文人。五代十国时期,文人词已经很兴盛。总体上说,词由于是酒宴上的歌曲,所谓“花间尊前”之物,故以委婉细致的抒情见长,而很少表现严肃重大的社会内容。但南唐后主李煜于亡国之后所写的词,多抒发国破家亡、人生迷惘无着之感,内涵变得深厚起来。他的优秀作品表现出很高的语言艺术造诣,具有强烈的感染力。到了宋代,词进一步发展成为与诗并驾齐驱的重要文学形式。

散文最重要的现象是“古文运动”的兴起。所谓“古文”是相对于盛行于六朝、在唐代仍占据主导地位的骈体文而言,指先秦两汉的不讲究骈偶的散文。以韩愈为代表的古文运动具有两重意义。一方面,它是一种儒学复兴运动。在这一层意义上,韩愈等人所提出的理论,是强调文章要贯穿儒道的精神,具有阐发儒道的作用,而取消文学的独立价值,从而也就取消了南朝已经出现的对文学与非文学的区分。虽然他们的实际创作并不那么简单,但这种理论却反映出文学观念的退步。在另一层意义上,古文运动也是文体改革运动。骈文是一种形式非常精致、表达很不自由、一般人难以写好的文体。特别是到了南北朝后期和唐代,骈文写作的讲究越来越多、束缚也越来越大,已经不适合作为普遍使用的文体。所以,以更自由灵活、能够充分表达思想感情的散体文来取代它的主导地位,是时代的需要,也是文学进一步发展的需要。我们应当注意到古文运动的两重性,而加以区别对待。韩、柳之后,散体文的写作走向低潮。晚唐虽仍有皮日休、陆龟蒙、罗隐等人的犀利的杂文,但骈体又重新得到发展。这其中的原因甚为复杂。因古文的提倡与政治改革联系过于紧密,政治改革的失败,古文也便随之低落。又由于韩门弟子过于追求险怪,古文的写作路子越来越窄,这也阻碍了它的发展。

总的说来,唐代文学是我国封建社会上升到高峰并由高峰开始下降时期的产物。从总的风貌看,它更富于理想色彩,更抒情而不是更理性,更外向而不是更内敛。从文学自身的发展说,它是艺术经验充分积累之后的一次大繁荣,又为文学的进一步发展开拓出新的领域,为下一次的繁荣作了准备。唐诗吸收了它之前诗歌艺术的一切经验,更加发扬创造,达到了难以企及的高峰。唐诗是难以模仿,无法代替的。在唐代完成的律诗,成了我国后来诗歌发展的主要体式。唐代的伟大诗人如李白、杜甫,几乎成了我国诗歌的代名词。唐代散文的文体文风改革,为后来宋代的作家所发扬,深远地影响着我国后来散文的发展。唐传奇使我国的文言小说走向成熟,也在人情味、情节构造、人物塑造上影响着宋代的话本小说。晚唐五代词的成就,则是词这种重要文体在以后得以发展的很好的开端。

第一章(建安文学).ppt

第一章(建安文学).ppt

2、第二章(两晋文学).pptx

2、第二章(两晋文学).pptx

3、第三章(陶渊明).pptx

3、第三章(陶渊明).pptx

第四章(南朝文学).ppt

第四章(南朝文学).ppt

第五章(北朝文学).ppt

第五章(北朝文学).ppt

第六章(六朝小说).ppt

第六章(六朝小说).ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

1、绪论、第一章 隋代文学.ppt

3、第三章 盛唐文学.pptx

3、第三章 盛唐文学.pptx

3、第三章 盛唐文学.ppt

3、第三章 盛唐文学.ppt

4、第四章 李白.pptx

4、第四章 李白.pptx

5、第五章 杜甫.pptx

5、第五章 杜甫.pptx

6、第六章 中唐文学.pptx

6、第六章 中唐文学.pptx

2、第二章 初唐文学.pptx

2、第二章 初唐文学.pptx

2、第二章 初唐文学.ppt

2、第二章 初唐文学.ppt

7、第七章 唐传奇与笔记小说.ppt

7、第七章 唐传奇与笔记小说.ppt

8、第八章 晚唐文学.ppt

8、第八章 晚唐文学.ppt

9、第九章 唐五代词.pptx

9、第九章 唐五代词.pptx