第三节 服装缝制过程的时间组织

合理组织缝制生产过程,不仅要正确地建立缝制生产单元,确定服装生产形式,而且要求服装在制品在生产单位之间的传递在时间上要相互配合和衔接。在服装缝制生产过程中,时间组织的目的就是要节约生产时间、缩短生产周期,科学有计划地分配缝制时间,提高生产的连续性、均衡性,在既定的生产条件、工人技术、设备负荷允许的限度内,尽量组织平行作业,提高生产效率。

一、产品生产时间的构成

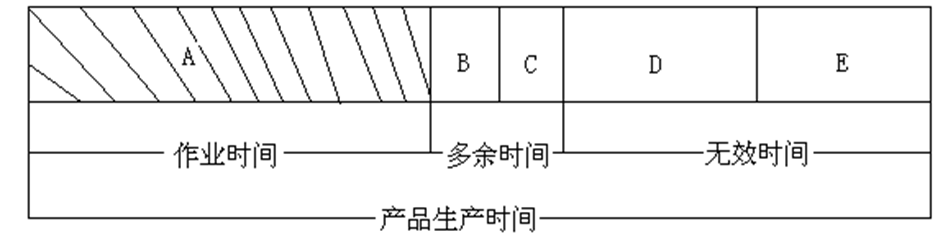

服装产品或零部件在整个生产过程或在某个生产阶段、生产环节,从投入到产出所需的全部时间称为产品的生产时间。产品生产时间构成如图所示。时间组织的重要任务就是要提高时间的利用率,尽量减少无效时间,以缩短生产周期。

1、作业时间

作业时间A包括各工序所需的作业时间和必要的停放时间,包括生理时间以及设备操作和调整时间。

2、多余时间

多余时间由B和C两部分构成。B指由于产品设计、技术规程、质量标准等不当所增加的作业时间。C指由于采用低效率的加工工艺、操作方法等所增加的作业时间。

3、无效时间

无效时间由D和E两部分构成。D指由于管理不当造成的无效时间,如停工待料、设备故障、人员窝工等。E指由于操作人员的责任心不强造成的无效时间,如缺勤、出废品等。

二、产品在工序间的移动方式

缩短生产周期,首先要缩短产品在零部件方面的生产时间,减少工序间的传播时间。产品在工序之间的移动有三种方式,不同的移动方式有着不同的生产时间。

1、顺序移动方式

一批产品在前道工序全部完工后,才被整批地送到后道工序加工。有些服装产品在缝制车间就是一道一道被加工的。这种移动方式的特点是产品在各道工序之间是整批移动的,即一捆扎的产品在前道工序全部加工完后,才送到后道工序进行缝纫加工。

设产品的批量为n,m道工序加工时间之和为Tm,则:

式中:ti——第i道工序作业时间,min

m——工序的总数

n——产品的批量

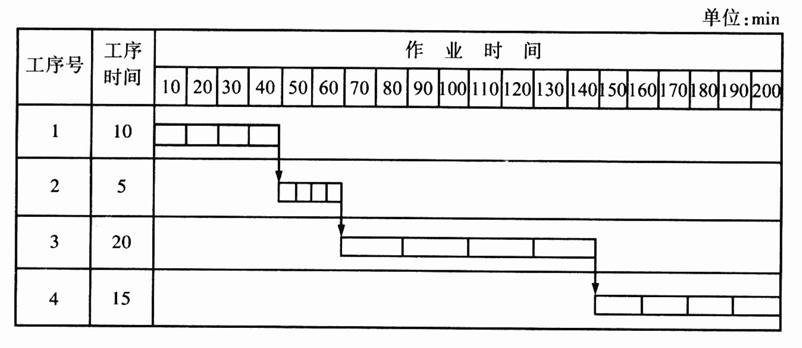

如图所示,举例:假设产品的批量为4件,工序数为4个,各工序的作业时间如第二列所示,假设该批零部件在各工序之间无停放、无等待时间,工序间的运输时间忽略不计,则产品在工序间的加工时间为:

Tm=4×(10+5+20+15)=4×50=200min

这种方式的生产时间组织与计划工作比较简单,由于一批产品是集中加工、集中传输的,所以,有利于减少设备的调整时间,能够提高工效。但如果一个产品需要等待时间,将产生一批等待时间,导致加工时间的延长及生产周期的延长。这种方式仅适用于小批量产品工序、单件作业时间较短的情况。

2、平行移动方式

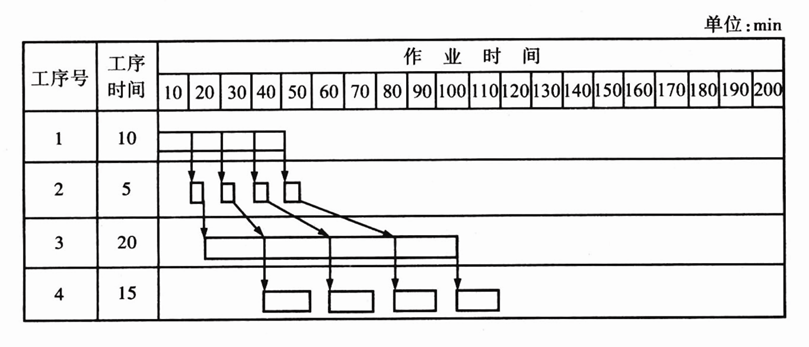

平行移动方式的特点是每件产品在每道工序加工完毕后,立即转移到后道工序继续加工,产品在各道工序上成平行作业。如图所示。采用这种方式移动,产品的加工时间最短,但运输频繁,当前后工序的作业时间不相等时,会产生设备停歇或等待加工的现象。

假设产品的批量为n,共m道工序,则:平行移动方式的加工时间Tb为:

式中:tmax——产品加工工序中最长的工序时间,min

m——工序的总数

n——产品的批量

举例:假设产品的批量为4件,工序数为4个,各工序的作业时间如第二列所示,请问,产品在工序间的加工时间为多少?

本例中tmax=20min,将数字代入上式得:

Tb=(10+5+20+15)+(4-1)×20=110min

3、平行顺序移动方式

平行顺序移动方式既考虑加工的连续性,又考虑加工的平行性。为使每种设备能连续加工该批零部件,作业安排时要求确定每道工序开始加工的时间,如图所示,为平行顺序移动方式示意图。

(1)当t前≤t后,可以立即运送到下一工序,按平行移动方式(做完一件转一件);

(2)当t前≥t后,则要积存到一定量或等待一段时间再运送,以保证后续工序能够接续加工。

为什么要采用这样的移动方式呢?我们来分析一下。当前道工序的单件作业时间大于后道工序的单件作业时间时,则前道工序上完工的零件,并不立即转移到后道工序去加工,而是等待到足以保证后道工序能连续加工的那一刻,将完工的零件全部转移到后道工序去,这样可以避免后道工序出现间断性的设备停歇时间,并把分散的停歇时间集中起来加以利用。

采用这种移动方式,设备在加工一批零部件时无停歇时间,但总加工时间大于平行移动方式的加工时间,而比顺序移动方式的时间少。

假设产品的批量为n,共m道工序,则平行顺序移动方式的加工时间Tbs为:

式中:tmin——每相邻两工序中较短的工序时间,min

m——工序的总数

n——产品的批量

举例:假设产品的批量为4件,工序数为4个,各工序的作业时间如第二列所示,请计算产品在工序间的加工时间。

在本例中,第一道、第二道工序中,较小的工序时间为t2=5min,第二道、第三道工序中,较小的工序也为t2=5min,以此类推,本例中Tbs为:

Tbs=4×(10+5+20+15)-(4-1)×(5+5+15)=125min

三、选择移动方式应考虑的因素

上述三种移动方式,是工艺加工过程中组织各缝制工序在时间上相互衔接的基本形式,实际生产当然要比这复杂得多。从生产加工时间上看,平行移动方式时间最短,平行顺序移动方式时间居中,顺序移动方式时间最长。但在选择移动方式时,不能只考虑加工时间,还应该结合企业的生产特点,全面考虑以下因素:

1、生产类型

单件小批量生产宜采用顺序移动方式;大量大批生产,特别是组织流水生产线时,宜采用平行移动方式或平行顺序移动方式。

2、产品生产任务的缓急情况

对于一些紧急任务,如为限期完成的订单,应尽量采用平行移动方式或平行顺序移动方式,以便争取时间,满足要求。

3、车间的生产组织形式

按机种配置的车间,宜采用顺序移动方式;按产品工艺流程布置的车间,可采用平行顺序移动方式;流水线生产,则宜采用平行移动方式或平行顺序移动方式。

4、工序劳动量的大小和零部件的重量

工序劳动量不大、重量较轻的在制品,宜采用顺序移动方式,有利于减少搬运次数。如果工序的作业时间长、重量大的零部件,为减少资金占用和节省生产面积,可采用平行移动方式或平行顺序移动方式。

5、改变加工的款式时,调整设备所需的工作量

如果调整设备所需的工作量较大,就不适于采用平行移动方式。如改变加工服装对象时,不需要调整设备或设备调整所需的时间很少时,则考虑采用平行移动方式。

当生产线上加工的产品不止一种时,组织生产就不仅要考虑在制品在工序间的移动方式,还要考虑如何安排各种款式的加工顺序。因为不同的加工顺序,给生产带来的影响也不相同。

以上是第三节服装缝制过程的时间组织,在这一部分中,我们主要学习了什么是产品的生产时间、产品生产时间的构成、产品在工序间的移动方式(顺序移动方式、平行移动方式、平行顺序移动方式),以及选择移动方式应考虑的因素。

第四节 服装缝制流水线的生产组织

服装缝制是一项人工操作性很强的行业,在生产过程中,如果企业能够从空间和时间两方面合理地组织服装缝制生产,采用相应的组织形式,使运输线路最短,就能够加快缝制生产过程,也能为企业带来更好的经济效益。在现代服装生产中,服装企业大多会采用流水线生产组织形式进行缝制生产。

流水线是由谁首创的?亨利·福特于1913年首创的。亨利福特将流水线引入到汽车生产之后,在这条流水线上,每个工人固定在一个工位上组装车辆的某一个零件,这样一来,原先一辆汽车装配时间需要728个小时,采用流水线作业后,仅需12.5小时。此举让福特T型车产能大增,加上流水线作业可大幅减少工人的数量,福特T型车的成本得到了有效降低。流水线也是现代企业普遍采用的一种生产方式。

思考:流水线生产的优点是什么?生产效率高。由于是专业化生产,流水线上采用专用的设备和工艺装备以及机械化的运输装置,因而可以提高劳动生产率,缩短生产周期,加速资金周转,降低生产成本。

那么,是不是所有的企业都可以采用流水线生产方式?一个企业想采用流水线生产模式,它应该具备哪些条件呢?

一、缝制流水线生产的条件

组织流水线生产需要具备一定的条件,才能取得良好的经济效益,主要条件如下:

(1)产品品种稳定,为长期的大批量生产的产品。

(2)产品的结构和工具具有相对的稳定性,

(3)产品结构的工艺性比较理想,符合流水线生产的工艺要求,能分解成可单独进行加工、装配和检查的零部件等。

二、服装缝制流水线的组织

服装缝制流水线的组织主要包括:确定流水线生产的节拍、组织工序同期化、流水线的负荷系数、配备工人人数和流水线的平面布置等。

1、流水线生产节拍的确定

生产流水线上的产品在各工序间每移动一次所需的时间间隔,称为流水线的生产节拍。或者说,节拍是流水线上某道工序相邻两件同样制品投入或出产的间隔时间。节拍通常只是用于定义一个流程中某一具体工序或环节的单位产出时间。比如说男式衬衫,做领子需要的时间就是领子的节拍,上一个袖子需要的时间就是袖子的节拍。如果产品必须是成批制作的,则节拍指两批产品之间的间隔时间。

节拍是流水线生产组织的重要依据,它决定了流水线的生产能力、各工序之间的时间衔接和生产效率。确定节拍的依据如下:

(1)计划期的产量(日产量、月产量、年产量等)。计划期的产量包括计划出产量和预计废品量。

(2)有效工作时间(日工作时间、月工作天数等)。有效时间指实际生产时间,除去法定休息时间、早晚生产准备时间和生产停顿时间。

举例:某工厂某批服装流水线生产计划日产量为150件,采用两班生产,每班工作8h,每班规定有12min停歇时间,计划废品率为4%,其生产线大致的生产节拍为:

举例:某建厂多年的服装厂,其中一车间现有30名工人,单件产品的生产时间为9min。请问,其生产线的生产节拍是多少?

Pt=单件产品总加工时间/作业人数=9/30=0.3(min/人)

2、瓶颈工序

在一条生产流水线上,总有一些工序速度是比较慢的,有些工序速度比较快。我们通常把一个流程中生产节拍最慢的环节叫做“瓶颈工序”。具体来说,瓶颈工序主要是针对生产流程来定义的,瓶颈工序是制约整条生产线产出量的那一部分工作步骤或工艺过程。

瓶颈工序怎么来理解?单从字面意思上理解,瓶颈就是瓶子的口,大家知道瓶子的瓶口大小决定着液体从中流出的速度,生产运作过程也是一样,生产运作流程中制约着整个流程的产出速度的环节我们也称之为瓶颈,在流水线的作业流程中,生产节拍最慢的环节我们称之为瓶颈工序。“瓶颈工序决定最大产能”,比如:在100个环节中,只要存在一个环节效率低下,那么其余99个环节的努力都可能解决不了进度落后的问题。

其实瓶颈工序和木桶定律非常相似。

木桶定律:一个木桶盛水多少,并不取决于桶壁上最高的那块木板,而恰恰取决于桶壁上最短的那块木板,这一规律我们称之为“木桶定律”。

木桶定律的三个推论

A、只有桶壁上所有木板都足够高,木桶才能盛满水

B、所有木板高出最低木板的部分是没有意义的,而且高出越多,浪费就越大。

C、提高木桶容量最有效的办法就是设法加高最低木板的高度。

按照这一理论,生产线的最大产能不是取决于作业速度最快的工位,而恰恰取决于作业速度最慢的工位,最快与最慢的差距越大,产能损失就越大。

当流水线上出现了严重阻碍生产效率的瓶颈工序时,人们对于瓶颈工序的解决往往会陷入一些误区。比如有些人会想,既然瓶颈工序不好解决,那如果我们提升非瓶颈工序的生产效率,是不是就能降低瓶颈工序造成的损失呢?思考

瓶颈工序的危害及误区

“非瓶颈”资源的充分利用不仅不能提高有效产出,而且还会使库存和搬运增加;

瓶颈环节损失1小时,相当于整个系统损失1小时,而且是无法补救的;

非瓶颈环节上节约1小时,毫无实际意义;

瓶颈制约了生产系统的有效产出和库存

那么,瓶颈工序为什么会产生?

拿服装缝制过程来说,服装缝制作业工序被分解后,一些最基本的作业单元,也就是各道工序之间的工作时间总是有差异的。工作时间的差异导致了瓶颈工序的存在。在实际生产中,一些比较慢的“瓶颈”工位前会造成流水线堆积,其他工位常处于等待状态,线上产品的分布会很不均匀,整条流水线会变得非常不顺畅。

我们如何判断一条流水线上是否出现了瓶颈工序?

瓶颈工序的表现

整体进度缓慢,生产效率下降;

出现产品零部件不能配套的现象;

一些工序加班赶货,而另一些则很轻松;

一些工序的半成品堆积过多,而另一些则很少;

个别工序在等材料、设备,其他工序进展正常;

个别生产线流动停止,出现在制品滞留时间过长情况。

我们又应该如何有效的去解决它?

解决瓶颈问题,常采用的是解除瓶颈五步法:

① 找出系统的瓶颈所在

② 决定如何挖尽瓶颈的潜能

比如说让瓶颈工位的机器24小时开机,连续运转,人休息机器不休息。或者我们尽量迁就瓶颈,比方说能让别人干的活儿,尽量别来麻烦瓶颈。

③ 给予瓶颈最优质的资源支持

比如给瓶颈配置最优质的设备,尽可能的提高瓶颈的效率,如果是员工的技能问题,那就配备最好的操作人员。如果是工序设置有问题,就把瓶颈工位的工序再进行细分,看看能不能转移给工时短的工位分担完成。

④ 给瓶颈松绑(绕过、替代、外包)

如果瓶颈工序真的是烫手山芋,那不妨可以给瓶颈松绑。比如说,绕过瓶颈,或者说找其它的工序来替代瓶颈工序,或者干脆将瓶颈外包,找别的厂家来做,只要能保证整体效益即可,在瓶颈工序问题上,我们不能只是简单的计算瓶颈工序本身的生产成本和外包谁更经济更划算,有可能瓶颈工序比外包多花一毛钱,但最终可能会让你多赚一块,何乐而不为呢?但是我们不可否认,有些企业就是坚守肥水不流外人田的理念,死守瓶颈,誓不外包,导致蛋糕永远也做不大。

⑤ 假如步骤四打破了原有的瓶颈,那么就回到步骤一,持续改进,重新寻找新瓶颈。

对于流水线来说,我们只有抓住瓶颈工序的生产节拍,不断予以改善,才能够不断提高生产效率,使流水作业更加顺畅。

两道选择题PPT 1、A 2、BC

2、加工工序同步化

(1)工序同步化的含义

为保证生产过程的连续性,提高设备的负荷率和劳动生产率,缩短产品的生产周期,加工工序的同步化是必不可少的。工序越是同期化,流水线的连续程度就越高;反之,工序同期化水平低,流水线的连续程度就会变低。那么,什么是加工工序的同步化呢?

工序的同步化也称“工序的同期化”或“工序的时间平衡”,是指通过技术组织措施来调整流水线各工序的加工时间标准,使之等于流水线的生产节拍或为节拍的整数倍。比如:一个男式衬衫生产流水线的节拍是6min,男式衬衫的流水线上会有很多道工序,有的工序可能比较快,比如只需要2min,这样就比节拍快了4分钟,这样容易出现什么问题呢?当一个流程中各个工序的节拍不一致时,就会产生空闲时间。比如说,男式衬衫流水线上有多道工序,有的工序时间是2min,有的工序是6min,那么你2min完成一道工序后,6min那个还没有做完,你等下道工序过来还需要4min,这4min就出现了空闲时间。这个意思大家能理解吧?这种空闲时间的出现有什么坏处呢?这种现象除了会造成无谓的工时损失外,还会造成大量的工序堆积,严重的还会造成生产的中止。为了解决以上问题就必须对各工序的作业时间平均化,同时对作业进行标准化,以使生产线能顺畅活动。所以保证工序同步化对于连续生产、提高劳动生产率具有非常重要的作用。

工序同步化说起来好像挺容易,但是具体实施起来,时间上其实不是那么好控制。那么,我们如何实现加工工序的同步化呢?具体方法是将整个作业任务细分为许多个小工序,然后将有关的小工序组合成大一些的工序,使这些大一些的工序的单件作业时间接近于节拍或为节拍的整数倍。比如说,一个男式衬衫生产流水线的节拍是6min,男式衬衫的流水线上会有很多道工序,有的工序可能比较快,比如只需要2min,那我们就可以把这个2min的工序和其它的3分钟或者4min的工序组合在一起,形成一个大工序,这样这道大工序的时间就和节拍接近或相等了。也就是对生产的全部工序进行平均化,调整各作业负荷,以使各作业时间尽可能相近。这种方法在手工移动制品的生产线上是比较容易实现的,因为人为的控制时间相对来说还是比较容易的。但是现在的服装厂大多采用机械流水线的作业方式,人工移动制品的现在比较少见,为了迎合现代服装厂的机械化生产,进一步提高工序同步化的程度,企业应该在关键工序上采取以下措施:

① 提高机械设备的机械化、自动化水平,采用高效率的工艺设备,减少工序的作业时间。

② 改进操作方法和工位的布置,减少辅助作业时间。

③ 提高工人操作的熟练程度和工作效率,改进劳动组织,如:抽调熟练工人到高负荷工序作业;组织相邻工序之间的协作;选拔一名或几名技术全面的工人沿流水线巡回,协助高负荷工序完成任务。

④ 对作业时间长又不能分解的工序,增设工作地,组织平行作业。

⑤ 建立在制品的储备单元,一旦某个环节接续不上,就可以启用储备单元,以保证生产的接续性。

(2)工序同步化实例

假设某一服装生产线的节拍为8min,由13道工序组成,单件产品的总加工时间为44min,各工序之间的顺序及每道工序的单件标准作业时间如图所示。那么,如何合理地利用人力,实现工序同期化,以求得流水线的作业平衡?

① 计算流水线上需要的最少工作地数量

该流水线上由13道加工工序,如果设13道工作地,每个工作地指完成一道工序,如图所示,第3道工序加工一件产品需要8min,而第11道工序仅需1min,会出现忙闲不均的现象,组织不起来连续的流水线生产。那么究竟应该设多少个工作地呢?一般来说,流水线上需要的最少工作地数量为:

式中:Nmin——最少工作地数量(个)

T——单位产品总加工时间(分钟)

Pt——流水线生产节拍(分钟/件)

[ ]——取整数计数、标识不大于T/Pt的最大整数

将例题中的数字代入上式,得:

即:该流水线上最少需要设6个工作地

工作地数量求出来之后,接下来我们需要考虑的问题是,需要把哪些工序组合在一起,放在一个工作地,组成一个大的工序,所以我们需要确定组织工作地。

② 组织工作地

按工序同步化的要求,我们需要将各工序分配到工作地。为了满足加工工序同期化的要求,我们在为各工序分配工作地的时候必须满足下列条件:

保证各工序之间先后顺序的工艺关系

每个工作地分配到的工序作业时间之和不能大于节拍

各工作地的工序作业时间应尽量相等并接近节拍或为节拍的整数倍

工作地的数量尽可能少

PPT表

③ 确定每道工序的工位数

工位数是指工位的数量。工位是生产过程最基本的生产单元,在工位上安排人员、设备、原料工具进行生产装配。那么,工位的概念是如何产生的呢?

1769年,英国人乔赛亚·韦奇伍德开办了陶瓷工厂,在场内实行精细的劳动分工,他把原来由一个人从头到尾完成的制陶流程分成几十道专门工序,每道工序由专门的一个人来完成。

而这几十道专门工序就组成几十个相应的工位,每一个工位完成自己的任务。这样一来,原来意义上的“制陶工”就不复存在了,存在的只是挖泥工、运泥工、扮土工、制坯工等等,他们必须按固定的工作节奏劳动,服从统一的劳动管理。

随着工业化的发展,工位成为了工业生产线的基本生产单元。所以,工位也可以理解为一人区的作业内容,在以手工作业为主的生产中,一般来说,一个人一个工位。

工位数的计算公式为:

Ni=ti/Pt

式中:Ni——工位数

ti——第i道工序所需的作业时间,min

Pt——流水线生产节拍(分钟/件)

在本例中,每一道工序所需的工位数为:

N1=t1/Pt=(2+5)/8=0.875

N2=t2/Pt=8/8=1

……PPT表格

我们看计算出的工位数,有整数,也有小数,但实际上的企业工位数是不可能为小数的,所以即使我们算出来的数字是小数,也要根据一定的规则取整数,那么工位数取整数如何来取?应该参照什么样的标准?这个工位数取整数不是简单的四舍五入,要遵循下面的原则:

假设计算的工位数尾数为X,则:

当X<0.2时,工位数不需要增加,只需将工位数取为整数(舍掉);

当0.2≤X<0.5时,增加工位数,但不增加工人人数,俗称“飞机位”;

当0.5≤X<1时,增加工位数,也增加工人人数。

3、计算工作地(或设备)的负荷系数

流水线的负荷系数又称编程效率,其值越大,表明流水线的生产效率越高。

一般以工作地(机器)作计算单元的,流水线的负荷系数不应低于0.75;

以操作工人作计算单位的,其流水线的负荷系数应在0.85以上。

流水线上总负荷系数可按下列公式计算:伊塔

式中:η——流水线负荷系数

T——单位产品总加工时间(分钟)

Pt——流水线生产节拍(分钟/件)

N——流水线平衡后实际采用的工作位数量(个)

将上例中的数字代入公式,可得:

η=44/(6×8)=0.9176

各工位的负荷系数可用下列公式计算:

ηi=ti/Pt

式中:ηi——第i道工序的设备或工位负荷系数

ti——流水线上第i道工序的单件时间定额

Pt——流水线生产节拍(分钟/件)

对于负荷率较低的工序,要进行调整或合并,进行工序调整时,要考虑设备要求、工人技术条件等。