第五章 丧葬礼俗与六朝文学

(一)挽歌与文人挽歌诗

挽歌作为丧葬文化的产物,很可能在先秦时期就已经出现,汉代开始逐步为官方所认可,并订为制度。汉末魏晋时期,挽歌的实用性虽然还在,但其凄美的文辞和旋律,契合了当时士人以悲为美的审美取向,所以渐渐进入到士人的日常生活当中,也就是在这个时候,以“挽歌”为题的文人诗也开始出现了。北朝时期,文人挽歌又与葬礼挽歌合流,实用性很强的赠献挽诗大量产生。

1、挽歌的起源及制度的确立

挽歌是古人送葬时所唱的歌,“挽”(最初为挽引之意)是哀悼死者的意思。《风俗通义佚文·服妖》:“挽歌,执绋(fǘ)相偶和之者。”“绋”是下葬时牵引灵柩入墓穴的绳索,《礼记·曲礼》:“助葬必执绋。”所以挽歌应该是由牵引灵车的人边行边唱,唱歌的人分列于灵车两旁,所谓“挽歌夹毂唱,嘈嘈一何悲”(陆机《庶人挽歌辞》)。唱挽歌者称为挽郎或挽僮,《晋书·礼志中》云:“成帝咸康七年(341),皇后杜氏崩……有司又奏,依旧选公卿以下六品子弟六十人为挽郎。”《世说新语·纰漏》亦云:“(晋)武帝崩,选百二十挽郎,一时之秀彦。”《艺文类聚》卷十六引晋左芬《万年公主诔》亦云:“挽僮齐唱,悲音激摧。”当然,这些文献中所记载的挽郎,是专门为皇室或高官所服务的,在当时是很体面的职业。《世说新语·纰漏》载:“王安丰选女婿,从挽郎搜其胜者。”至于汉魏六朝时期民间丧葬是否也用挽郎,是怎样一种情况,则无从所知。唐代民间丧葬,挽郎多由落魄无家可归的年轻人充任,是低贱的职业,这从唐传奇《李娃传》中荥阳公子沦落凶肆的遭遇可以得知。

关于挽歌的起源,主要有两种说法:一种是先秦说,一种是汉代说。

挽歌作为一种礼制,大概是在汉武帝时代确立下来了。《晋书·礼志中》:“新礼以为挽歌出于汉武帝役人之劳歌,声哀切,遂以为送终之礼。”所谓“挽歌出于汉武帝役人之劳歌”,与田横门人所歌,在记录挽歌出现时间上有些出入,这无疑增加了挽歌起源问题的复杂性。不过,作为礼制的确立却是可信的。《后汉书·礼仪志下》刘昭注补引丁孚《汉仪》云:“(东汉明帝)永平七年(64),阴太后崩,晏驾诏曰:‘柩将发于殿,群臣百官陪位,黄门鼓吹三通,鸣钟鼓,天子举哀。女侍史官三百人皆着素,参以白素,引棺挽歌,下殿就车,黄门宦者引以出宫省。’”可见东汉时期皇族的葬礼是要用挽歌的。

2、挽歌的盛行与汉末魏晋士人心态

东汉以后,挽歌开始大量出现在非葬礼的场合,宴会之上酒后挽歌的现象屡屡出现。虽然人们对这种行为并不认同,但是挽歌实际的演唱效果的确是不同凡响的,从“坐中闻者皆为掩涕”就可看出其动人的力量。

东汉后期,是中国历史上较为混乱和黑暗的一段时期,也是人的理性意识觉醒的时期,人们对生命和死亡的关注空前强烈,认识也十分深刻。《古诗十九首》中有许多记载。这种心态在建安时期依然存在,曹丕《与吴质书》云:

昔年疾疫,亲故多离其灾,徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛可言邪!昔日游处,行则连舆,止则接席,何曾须臾相失?……当此之时,忽然不自知乐也。谓百年己分,可长共相保。何图数年之间,零落略尽,言之伤心。

再如曹植《箜篌引》:

置酒高殿上,亲友从我游。中厨办丰膳,烹羊宰肥牛。秦筝何慷慨,齐瑟和且柔。阳阿奏奇舞,京洛出名讴。……惊风飘白日,光景驰西流。盛时不可再,百年忽我遒。生存华屋处,零落归山丘。

此外,曹操的《蒿里行》、《薤露行》,曹植的《薤露》、《泰山梁甫行》,虽然用旧题写时事,但挽歌旧题所表达的内容同样充满着伤感之情。

两晋时期,士人对于生命的感伤也同样深沉。陆机《叹逝赋序》云:

余年方四十,而懿亲戚属亡多存寡;昵交密友亦不半在。或所曾共游一途,同宴一室,十年之内,索然已尽。

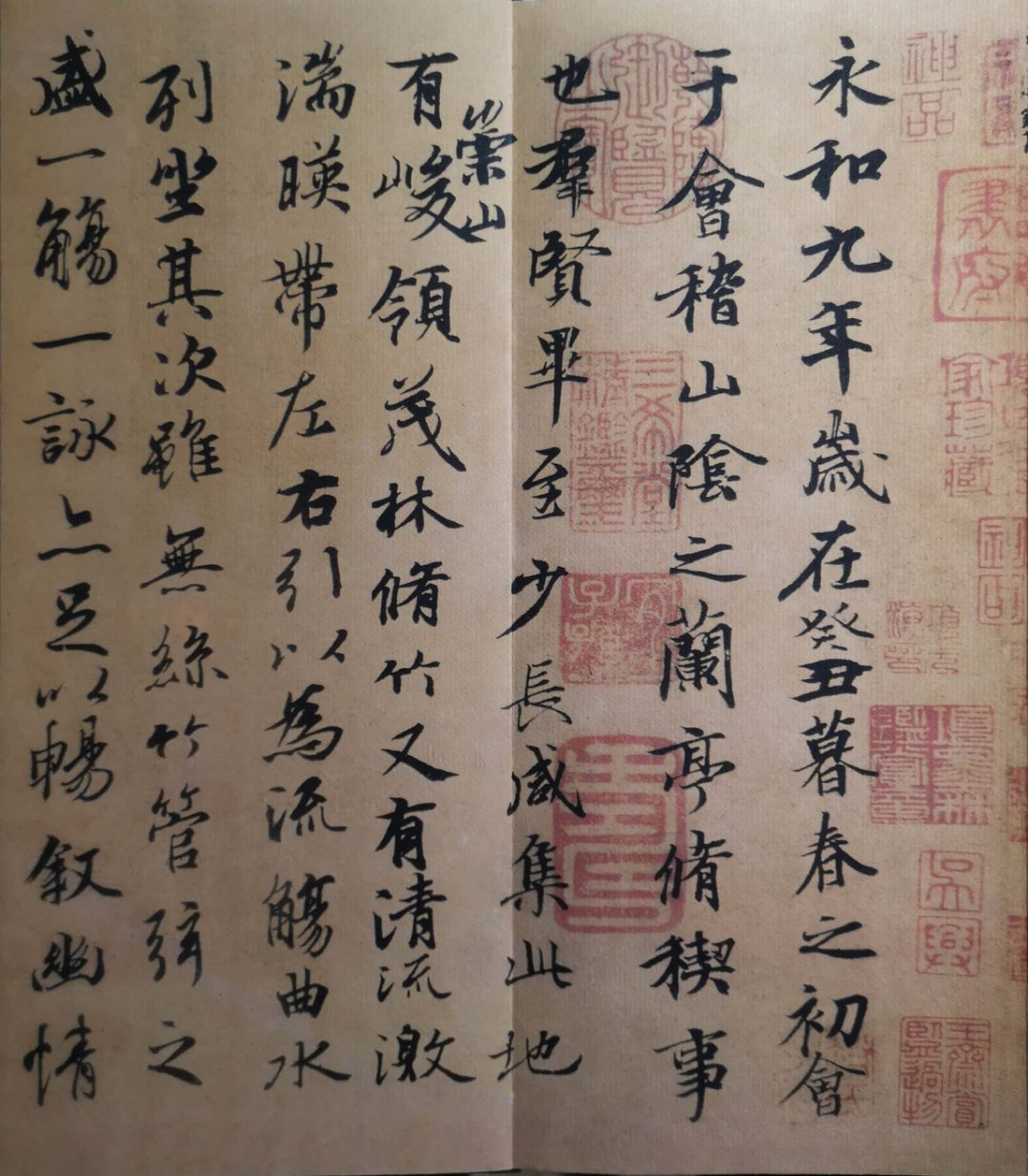

至于孙绰的《金谷诗后序》,王羲之的《兰亭集序》,也都表达了类似的情感。

总之,汉末魏晋士人对于生命危浅的惶惑和忧惧,是此前任何时代都没有的。明确这些认识,或许可以解释为什么汉末魏晋时期,挽歌格外盛行,以至于漫延至当时人们日常生活之中,可以说挽歌的哀怨情愫正契合了士人的抒忧娱悲心理。

当然,对于挽歌的喜好,还是人们崇尚“以悲为乐”这一审美时尚的反映。汉初音乐已经存在着一种“主悲”的倾向,汉高祖刘邦的《大风歌》和汉武帝的《秋风辞》就是明显的例子。

魏晋时期,这种以悲为乐的审美时尚表现得更为普遍。繁钦在《与魏太子笺》中盛赞车子“喉啭引声”之动人并希望曹丕与他一同欣赏:

清激悲吟,杂以怨慕,咏北狄之遐征,奏胡马之长思,凄入肝脾,哀感顽艳。……同坐仰叹,观者俯听,莫不泫泣殒涕,悲怀慷慨。

车子所唱反映了征人之思的主题,但打动听众的无疑是车子歌喉的哀感玩艳之美。

此外,魏晋士人对于挽歌的喜好,还与他们在玄学影响下,超越世俗约束、崇尚个体价值的心理有关。《世说新语·任诞》:“张驎(湛)酒后挽歌甚凄苦,桓车骑(桓伊)曰:‘卿非田横门人,何乃顿尔至致?’”同篇还记载:“张湛好于斋前种松柏;时袁山松出游,每好令左右作挽歌。时人谓‘张屋下陈尸,袁道上行殡’。”刘孝标注《世说新语》引《续晋阳秋》曰:

袁山松善音乐。北人旧歌有《行路难曲》,辞颇疏质。山松好之,乃为文其章句,婉其节制,每因酒酣,从而歌之,听者莫不流涕。初,羊昙善唱乐,桓伊能挽歌,及山松以《行路难》继之,时人谓之三绝。

张湛是玄学大家,袁山松和桓伊是著名的音乐家,他们的行为完全是任性而动的,并不在乎世俗的观念。《晋书》卷二十八《五行志中》载:“海西公(司马奕)时(366-371),庾晞四五年中喜为挽歌,自摇大铃为唱,使左右齐和。”对挽歌的喜爱可以四五年不变,且摇铃而唱,旁若无人,亦可谓任诞不羁了。《南史》卷三十四写颜延之:“文帝尝召延之,传诏频不见,常日但酒店裸袒挽歌,了不应对。他日醉醒乃见。”这倒有些“天子呼来不上船”的傲气了。

总之,汉末魏晋人除了在葬礼中使用挽歌外,他们还喜欢在非葬礼场合,特别是酒酣之后吟唱挽歌。这既是“以悲为乐”的时代审美心理使然,也表达了士人对于生命的感伤情绪,同时还体现了士人受玄学思潮影响,追求行为的放诞和风流。魏晋以后,挽歌明显向实用性回归,重新运用到葬礼中去了。

3、汉魏六朝文人挽歌诗

最早以“挽歌”为题进行创作的是建安诗人缪袭,他的三首五言《挽歌辞》,不仅突破了实用礼仪的范围,将文人挽歌诗带入了单纯抒情的道路,同时还形成了魏晋时期挽歌诗以三首连章的组诗形式出现的范式。缪诗除第一首外,其余两首均为残篇,即便如此,依然可以看出三首之间,内容是关联的。第一首是泛论人难以摆脱死亡的威胁,如“生时游国都,死没弃中野。朝发高堂上,暮宿黄泉下”;第二首写出殡,如“令月简吉日,启殡将祖行”;第三首写入隧后的场景,如“寿堂何冥冥,长夜永无期”。

其后傅玄有《挽歌》三首,大体也是按照“盖棺”、“祖载”和描写墓穴的顺序来写的。陆机也有《挽歌诗》三首。与缪袭和傅玄的诗歌相比,陆诗更追求文辞的富丽,如前两首分别用了三十四句和二十四句;相对来说,三首诗在内容上的先后次序倒不是非常清楚。

值得注意的是,缪袭、傅玄、陆机三人在叙写中都采用过第一人称的形式。缪诗有“造化虽神明,安能复存我”(其一),“欲乎舌无声,欲语口无辞”(其三);傅诗有“欲悲泪已竭,欲辞不能言”(其一);相比较而言,陆机诗中人称变化更为频繁,使组诗看起来更富于变化,第一首主要是以生者的视角来写,如“呼子子不闻,泣子子不知”,“殉没身易亡,救子非所能”;第二首又站在死者的角度,以第一人称来写,如“人往有反岁,我行无归年”,“蝼蚁尔何怨,魑魅我何亲”;第三首则运用模糊主体的视角,主体可以是生者,也可以是死者。虽然陆机的这种写法曾遭到颜之推的指责,称“陆平原多为死者自叹之言,诗格既无此例,又乖制作本意。”但在丰富诗歌表现手法方面,却是有贡献的。

到了东晋时期,陶渊明的《挽歌诗》三首在全面继承前代挽歌诗的基础上,又有了新的发展。陶诗中相继叙写了收敛、祭奠、祖载、送葬、入隧等丧葬的全过程,又将写景、抒情和议论巧妙地安排在各个环节,使三首诗形成一个完美的有机整体,极富艺术魅力。邱嘉穗云:“首篇乍死而殓,次篇奠而出殡,三篇送而葬之,次第秩然。”

南朝时期是挽歌诗创作相对冷清的一个时期,鲍照有《代挽歌》,与鲍照的许多诗歌一样,充满着抑郁不平之气,虽与陶诗的淡泊形成较大反差,但是在自挽诗的性质上是相通的。

北朝时期,文人挽歌又与葬礼挽歌合流,实用性很强的赠献挽诗大量产生。如温子升《相国清河王挽歌》,卢思道《彭城王挽歌》、《乐平长公主挽歌》等等。

(三)诔、碑的演变与墓志的出现

汉魏六朝的丧葬礼俗中,除了祖载过程中挽歌助哀以外,还有以文字的方式来记录死者生平行事,或者彰显生前德行以求不朽,这就是诔文、碑文和墓志文。它们的出现一方面可以将死者短暂的一生,凝固在笔墨之中,以求永久;一方面也寄托了生者不尽的哀思。诔文、碑文和墓志文从最初的实用功能发展到一种较为成熟的文体,实用功能与鉴赏功能得到了兼顾。当然,在不同的历史时期,受丧葬礼俗的影响,这几种文体的发展也是不均衡的。

1、丧礼诵诔与诔文文体的出现

西周时期丧葬仪式中有命谥之典。谥是在丧葬时,根据死者生前行迹,赐予的一个名号,产生于西周时期。《周书·谥法解》曰:“维周公旦、太公望开嗣王业,建功于牧之野,终,将葬,乃制谥,遂作《谥法》。”说明西周时丧葬有命谥制度。这时期命谥的对象,必须是生前有爵位的人,所谓“古者生无爵,死无谥”(《礼记·郊特牲》)。天子、诸侯、大夫有爵位,所以死后有谥;妇女、太子没有爵位,所以死后无谥。但周朝的士虽有爵位,仍然无谥。有关命谥的仪式,据《周礼·春官》记载,天子的葬礼(大丧)由大(太)师(三公之一)负责操办,天子之谥也由太师率瞽(乐师)制于南郊祭天之所。卿大夫的葬礼则由大(太)史(天官,负责祭祀、历法)负责操办,其谥由其子请国君亲为制作。《礼记·檀弓》载:“公叔文子卒,其子戌请谥于君曰:‘日月有时,将葬矣,请所以易其名者。’君曰:‘(夫子)修其班制,以与四邻交,卫国之社稷不辱,不亦文乎。’”

值得注意的是,无论在天子还是在卿大夫的丧礼上,命谥时还要宣读文字,这些文字便是诔。诔是根据死者生前的行迹和谥的具体含义而制作的文字。刘勰说:“大夫之材,临丧能诔”,“读诔定谥,其节文大矣(作为仪式是很重要的)。”可以说,有谥必有诔。《说文》云:“谥,行之迹也。诔,谥也。”《释名·释典艺》曰:诔,“累也,累列其事而称之也”,“累生时之行而谥之”。此外,天子之诔由太史宣读,而卿大夫之诔由小史(掌邦国之志、贵族世系以及礼仪等事的小官)宣读,体现着等级的差别。

春秋时,命谥之制出现了许多新内容。如当时的鲁国,不但有谥君、谥大夫,而且有谥妃、谥士,最突出的就是“私谥”的出现。

真正标志着在丧礼诔辞的基础上形成的诔文作品,是两汉之际扬雄的《元后诔》。这篇诔文以述元后德行为主,为四言韵文,如“太阴之精,沙麓(元后的家在河北沙麓山附近)之灵。作合于汉,配元(帝)生成(帝)。”到了东汉时期,诔文已经成为文人写作常用的一种文体了。杜笃写过大司马《吴汉诔》,傅毅写过《明帝诔》,苏顺和崔瑗都写过《和帝诔》。也是在这时,诔文逐步脱离了丧葬礼仪,诔之累列生时行迹以作谥的功能,由谥策所取代了。《后汉书·礼仪志》载,大丧,“执事皆冠长冠,衣斋衣。太祝令跪读谥策,太尉再拜稽首。治礼告事毕。太尉奉谥策,还诣殿端门。”显然已经有谥无诔了,诔文成了一种与赐谥无关的饰终礼文。

关于诔文写作方面的要求,刘勰《文心雕龙·诔碑》云:

详夫诔之为制,盖选言录行,传体而颂文,荣始而哀终。

说明诔要以死者生前行迹为表述内容,即“选言录行”、“传体”;还要以形容美饰为主,即“颂文”;所谓“荣始而哀终”,是说诔以述德为主,还要兼叙哀情。

2、厚葬立碑与碑文文体的出现

东汉时期,重厚葬的社会风气盛行,这与儒家崇丧重孝的思想和汉代崇儒风气有关。这时期陵墓不仅越来越大,随葬品也更繁多珍贵,朝廷及各级政府在这方面的投入也是相当可观的。应该说这种厚葬之风,还是来源于儒家思想。久丧厚葬成为社会上极力推崇的行为。这样的实例在《后汉书》中有大量记载。与此相关,人死以后,立碑以彰显其德行,尤其是那些孝子、节女,这既是对死者的肯定,还能起到社会教化的作用。

与重厚葬相关,东汉实行陵寝制度,同时还流行重墓祀的习俗。这些都促使立碑于墓的风气流行开来,因此可以说碑文文体的出现,是东汉重厚葬的社会产物。

西汉前期沿袭先秦制度,皇室和世家大族在陵前起“寝”,作为侍奉墓主灵魂日常生活起居的处所,又在陵园旁边建宗庙,重要的祭祀祖先的活动在庙中举行。西汉中晚期以后,随着厚葬之风的蔓延,特别是大族之间为了加强团结,巩固利益,在墓地上建筑祠堂的风气开始盛行,在上墓祭祖时,常常召集宗族,大会宾客,墓祠成了家族礼仪活动的重要场所。东汉时期,随着墓祠的广泛建立,墓祀的风习自然也就普及开来了。上自天子,下至臣民,皆行墓祀,墓地遂成为人们一个重要的礼乐文化的中心。这时期的祠堂,多为石质建筑,规模宏大,布局考究。先秦时期彰显功德,多勒铭鼎钟,藏之宗庙。到了东汉时期,不但以石代金,且由宗庙移置墓祠之中,诸如画像、碑文等也迅速发展起来。东汉明帝为了举行上陵礼的需要,专门建筑了举行仪式的大殿,悬挂原来只有朝廷和宗庙才有的大钟,还凿刻了各种石像、雕饰。正如刘勰所说:“故后代用碑,以石代金,同乎不朽,自庙徂坟,犹封墓(加高坟墓)也。”(《文心雕龙·诔碑》)《水经注·济水》载:“戴延之《西征记》曰:焦氏山北数里,汉司隶校尉鲁峻冢。……冢前有石祠、石庙,四壁皆青石,隐起自书契以来,忠臣、孝子、节妇、孔子及弟子七十二人形像。像边皆刻石记文,文字分明。”看来,刊石树碑以颂德,已经成为当时墓地礼乐文化的一项重要内容。

陵墓的普遍立碑风习,使碑文文体迅速成熟起来。东汉的碑文以蔡邕所作最为突出。碑文的体式分碑志和碑铭两部分。碑志起首记述亡者姓名、籍贯、世系,然后叙述亡者的仕宦经历,并兼叙其德行,接下来写亡者之卒年及人们刊石立碑之悼念。碑铭为韵文,对亡者的德行进行颂赞。

另外,碑与诔的最大差别,在于形制不同,前者要刊刻于石,而后者不必。至于内容和体式上虽有所差别(陆机《文赋》:“碑披文以相质,诔缠绵而凄怆”),但并不大。所以刘勰说:“树碑述亡者,同诔之区(范围)焉。”又说:“写实(具体的行事)追虚(抽象的道德),碑诔以立。”(《文心雕龙·诔碑》)不过在东汉后期,刻诔于碑的现象也是比较普遍的。

3、魏晋时期诔、碑文的发展

魏晋时期,碑文出现了衰落,这与统治者禁碑有直接关系。禁碑始于曹操。《宋书·礼志》云:“建安十年(205年),魏武帝以天下凋敝,下令不得厚葬,又禁立碑。”之后晋武帝又于咸宁四年(278)下禁碑令:“此石兽碑表,既私褒美,兴长虚伪,伤财害人,莫大于此,一禁断之。其犯者虽会赦令,皆当毁坏。”显然,他们禁碑的原因,是因为当时社会动荡、经济萧条(曹氏父子的诗中多有描写)以及碑文自身的种种弊端。

东汉后期的盗墓之风,也在一定程度上改变了人们追求厚葬的风习。《后汉书·董卓传》载,董卓进入洛阳以后,“使吕布发诸帝陵,及公卿以下家墓,收其珍宝。”

曹丕提倡薄葬,他在《终制》中说:“丧乱以来,汉氏诸陵无不发掘,至乃烧取玉匣金缕,骸骨并尽,是焚如(把人烧死的酷刑)之刑也,岂不重痛哉!”(《三国志·魏书·魏文帝纪》)在曹丕的黄初年间,革除了上陵礼,同时陵墓中繁多的建筑也逐步消失。此后魏明帝曹睿、明帝郭太后以及西晋开国的几个君王都提倡薄葬。西晋宣帝(司马懿)遗诏“子弟群官皆不得谒陵”(《晋书·礼志》)。所谓上行下效,魏晋时期士大夫自为终制,遗命薄葬的风气十分盛行,于史多有记载。

当然,因为魏晋时期全国统一的时间很短,禁碑令的执行自然会受到一些限制,所以民间立碑的现象还是有所存在的,只是为逃避禁令,开始“撰录行事,刊之于墓之阴”,即把碑石缩小,放入墓室之中,也就是后来墓志的一个渊源。此外,颂、赞以及杂传等文体在一定程度上替代了碑文的功能。

魏晋时期较为知名的碑文作家是孙绰。刘勰说:“孙绰为文,志在于碑。”《晋书》本传载,“绰少以文才垂称,于时文士,绰为其冠。温、王、郗、庾诸公之薨,必须绰为碑文,然后刊石焉。”《全晋文》卷六十二收录了《丞相王导碑》、《太宰郗鉴碑》、《太尉庾亮碑》等碑文。孙绰所写碑文,受蔡邕的影响十分明显,正如刘师培所说:“文笔之雅虽逊伯喈,而辞句清新,叙事简括,转折直接,皆得力于伯喈者为多。”(《文心雕龙讲录二种》,载《刘师培中古文学论集》)

与碑文的衰落不同,诔文在魏晋时期明显兴盛起来,在各个方面都超过了汉代。

首先,就诔文的对象来说,魏晋诔文已无定制。其次,汉代诔文叙写哀情,往往运用一些比较笼统、宽泛的语汇,这是由其述德功能决定的。魏晋时期在重视诔的述德功能的同时,更强调个体的哀悼之情,这是魏晋丧葬礼俗中重视真挚的伤悼之情的体现,人们自觉地将礼与情结合起来,“缘情制礼”是当时文人写作中普遍遵行的。

此外,还有一点值得重视,就是受诔文发展的影响,哀辞这种文体,在魏晋时期得到了充分发展。挚虞《文章流别论》云:“哀辞者,诔之流也。”刘勰则认为是一种独立的文体。在刘勰看来,哀辞是写给未成年而夭亡者的,因为亡者年幼,无所谓德业可颂,故以抒发悲伤和爱惜之情为主。曹植的《金瓠哀辞》,潘岳的《金鹿哀辞》,都是写给自己女儿的,在魏晋哀辞中较有代表性。

4、墓志文

在早期的丧葬礼俗中,有用不同的方式标识出墓主姓名、身份的习俗,而这种文字标识最先置于墓上还是墓中,现在难以考证。秦汉时期厚葬风习很盛,墓中常常葬埋大量物品。当时刑徒墓葬中有砖瓦铭文,刻写着死者名、身份、卒年月日。这从西安、洛阳一带出土的秦汉墓葬中,可以得到证据。据《考古》1972年第4期《东汉洛阳城南郊的刑徒墓地》说:“墓砖放置的位置,以放置两块墓砖为例,大体上是一块放在骨架的上身,一块放在骨架的下身。估计是把棺材下于墓坑后,即将墓砖仍置于棺上。”与墓地上的铭刻文字在两汉时期逐步形成了具有固定形制的“碑文”相比,墓中的铭刻文字迟迟没有固定的形制和文体形式,只是依建筑材料以及墓中葬埋器物而题写。如西汉后期,墓中铭刻文字有画像石题记、棺椁上的柩铭、墓记等。

魏晋时期从统治者来说,极力推行薄葬,在墓地上立碑更是严格禁止的。这在一定程度上促进了墓中铭刻的发展。

首先,把刊刻于墓上的碑藏于墓中。罗振玉《石交录》卷二曰:“晋人墓志皆为小碑,直立圹中,与后世墓志平放者不同,故无盖而有额。……与汉碑形制正同,惟小大异耳。”后来的考古发掘也证明了罗氏所说,1953年洛阳出土了徐美人墓志,1965年北京西郊西晋墓出土的题为“晋使持节侍中、都督幽州诸军事……晋阳王公故夫人平原华氏之铭”的墓志,后来在河南偃师出土的《左芬墓志》等,都是碑形墓志。

其次,受到墓中碑文的影响,墓中的椁铭、砖文、瓦文等铭刻文字也得到了人们的重视。但是总的说来,还是没有脱离标识、记录的阶段,未能形成较为固定的文体形式,尤其是还没引起文士的普遍关注,并成为他们的创作。

此外,《南齐书·礼志下》载:“有司奏:大明故事,太子妃玄宫中有石志。参(应为“俭”)议墓铭不出礼典。近宋元嘉中,颜延之作王球石志。素族无碑策,故以纪德。自尔以来,王公以下,咸共遵用。储妃之重,礼殊恒列;既有哀策,谓不须石志。”这里所说的“素族无碑策,故以纪德”十分重要,它指出了墓志文体“纪德”的特征,以及因为“素族无碑策”才普遍采用墓志的形式,以适应“纪德”的需要。刘师培说:“自裴松之奏禁私立墓碑,而后有墓志一体。……墓志一体原为不能立碑者而设,而风尚所趋,即本可立碑或帝王后妃之已有哀策者亦并兼有之。”也是从丧葬制度方面准确地揭示了墓志文体产生的原因。

总之,墓志从秦汉滥觞,到南北朝时期定型,在多方面都有发展和变化。从材料上说,先是砖、瓦、石并用,后来才逐渐定型到石刻墓志(砖志、陶志极少)。从文体上说,墓志内容是由简单而繁复,由随意写刻到有了固定格式,伴随着格式的固定和文体的成熟,其功能也从单一到多样。在这一转变过程中,墓志显然接受了碑铭、诔、哀策等格式或功能相近的文体的影响。以碑铭为例,在形制上,都是铭刻于石;在文体上,大多都是序(志)、铭结合,序(志)为韵散结合,铭为四言韵文;在文体功能上,大多都叙颂亡者德勋以传不朽(当然,墓志的记事功能要更突出一些)。从名称上说,墓志也由早期的多种名目(如墓记墓铭、神位、石椁题字、柩铭等),统一为墓志(或墓志铭)。