第一章 人物品藻的文化内涵与文学批评

人物品藻,也称作人物品评,是对人物的德行、才能以及精神风貌等方面的考量、评价。作为一种文化现象,在汉末尤其是魏晋时期,得到了最为集中的体现。从这种文化现象的最初产生来看,先秦儒家以德行与才能来品评人物,不过是对个体言行的要求和约束,是砥砺意志品格的表现。因此,相对而言,德行的高下是品评人物的重要标准。两汉时期,人物品藻和朝廷的用人制度密切相关,在与行政体系相联系的同时,社会影响力也得到了空前加强。不过,与士人的政治才能相比,这时期对士人道德层面的要求显得更为突出。汉末魏初的人物品藻则明显体现了一种当代的政治需求,社会上对人才的渴求,决定了人物品藻重才轻德的价值取向。随着政治局面的稳定,士人思想的进一步解放,人物品藻开始走向了哲学化和审美化的道路,前者体现为玄学的产生发展,后者则与文艺的发展相关,这在两晋时期表现最为突出。

(一)、先秦两汉时期的人物品藻

1、先秦时期

这时期的人物品藻,基本上不出孔、孟儒家内部的道德约束和礼仪规范,并没有形成普遍的社会文化现象。大体可以从两个方面来考察:

首先,是人物的德行和才能。孔子十分重视对人的认识,在《论语》中记载了很多对于自己学生的评价,体现了他的“知人”理论。孔子认为对人不能“听其言而信其行”,应该“听其言而观其行”(《公冶长》)。孟子更进一步发展了孔子的思想,把人们在道德修养上所达到的境界划分为善、信、美、大、圣、神六个等级,并且明确把它们应用于人物的品评。

其次,是人物的仪容。这与儒家对礼仪的高度重视分不开。儒者强调人们在社会交往中,处于不同场合,针对不同人,应该注意自己不同的仪容,这是有身份和教养的体现,是能令所有人愉快的。

2、两汉时期

到了汉代,当政者十分重视人才的选拔和任用。公元196年,刘邦曾下“求贤诏”,此后很多帝王都照此办理,要求各地方举荐“贤良方正”。具体做法有“察举”和“征辟”两种。察举是由地方通过对人物的考察评议,自下而上地推荐人才;征辟则是由中央和地方政府自上而下地发现和任用人才。二者角度不同,但都要以对人物的考察评议为依据。这就使人物品藻与社会的实际需要联系起来,从而影响了知识分子的行为方式。

两汉时期的人物品评,主要是结合社会政治的需要,由地方和中央政府来掌控,因此还未形成普遍的社会风气,尤其是士人阶层的人物品藻,是到了东汉末年才开始出现的。

东汉末年桓、灵帝执政时,朝廷由外戚和宦官交替专政,正如史书所评:外戚豪横,阉宦跋扈。后来宦官逐渐占据了较大优势,他们在政治上的重要手段就是结党营私,任人唯亲,用手中权利左右察举和征辟工作。宦官破坏察举的种种行径,引起了士人阶层的强烈不满,士人们自觉团结起来,以人物品评为武器,从而掀起了声势浩大的“清议”运动。清议的目的是遏制宦官任人唯亲的黑暗政局,使人才选拔按公众舆论品评来决定,这可以说是一场政治活动。

士人们广泛结社,形成一个政治色彩极强的社团联盟,并涌现出核心的领袖人物。在结社的同时,士人们还通过品题人物来控制舆论。具体形式为“风谣品题”。风谣即歌谣,多为韵语,便于传诵,容易广泛流行,形成舆论。这场大规模的清议运动,虽然最终遭到了镇压(党锢之祸),但它对社会的影响,却无法消灭。在“清议”的压力之下,政府对官吏的任用往往征询名士们的意见,士人的升迁也经常取决于名士的品题。因此,品评人物的社会风气依然存在,甚至在某些地方还形成了某种制度。

(二)、魏晋人物品藻的主要特点

1、曹魏人物品藻突出对才能的重视

经过汉末的动乱,察举制度受到了严重破坏,清议风气虽然尚在,但也很难发挥实际作用了。曹操基本统一北方以后,逐步确立“九品中正制”。九品中正制不仅改变了汉代的考察人才的形式,同时在人才的评选原则上也有了变化。汉代的选材贯彻了儒家重德轻才的传统,如孔子所说:“如有周公之才之美,使骄且吝,其余不足观也已。”(《论语·泰伯》)曹魏用人则是以曹操“唯才是举”的思想为指导的,因此是重才轻德。

曹操从建安八年到建安二十二年,先后下了四次求贤令。对于“负污辱之名,见笑之行,或不仁不孝而有治国用兵之术,其各举所知,勿有所遗”。大体的理由是“未闻无能之人,不斗之士,并受禄赏而可以立功兴国者也。故明君不官无功之臣,不赏不战之士。治平尚德行,有事尚功能”。“若必廉士而后可用,则齐桓其何以霸世!”这种看法,完全是出于乱世的现实需要,受到法家思想的影响,重赏罚,讲刑名法术。

曹操的“唯才是举”,重才轻德思想的提出,具有冲破儒家思想束缚的意义。个体智慧、才能的种种表现得到了前所未有的肯定,这对哲学、文学、艺术的发展都产生了十分深刻的影响。可以说,魏晋时期所谓人的自觉,就是由此而展开的。

刘劭(182-245)的《人物志》成书于曹魏正始以前,系统总结了汉末三国时期品评人物的经验和理论,是一部人才学著作,也是现存汉魏两晋时期最为完整的关于人物品藻的理论著作。

刘劭是曹魏集团中的一位老臣,所著《人物志》分上、中、下三卷,共有十二篇,北朝人刘昞曾加以注解。《人物志》十分推崇人的“智”,认为“智者德之帅也”(《八观》)。先秦儒家和汉儒讲仁、义、礼、智,“智”居次位。刘劭则认为若没有“智”,仁义道德也是不可能实现的,“苟无聪明,无以能遂”。在该书的自序中,还说“夫圣贤之所美,莫美于聪明”。“智”显然成了圣贤所具有的一种最高的美。这种从传统儒家思想强调“德”为美到强调“智”为美的转变,也就是从强调人的伦理道德的重要性,转向强调个体智慧才能的重要性。由此出发,展开了对个体的气质、心理、个性及其外在表现的种种研究。

对于如何考察品鉴人物,刘劭提出了许多具体办法。

首先是根据外形来品评。

借助汉代以来所流行的阴阳五行学说和相术,提出了一整套完整理论。用五行说中的木、金、火、土、水,与人体的骨、筋、气、肌、血相比附,又区分出仪、容、声、色、神五个方面,最后提出包括神、精、筋、骨、气、色、仪、容、言的“九征”,并运用这些理论来考察人物。

其次是根据交谈来品评人物。

刘劭认为,依言知人是人物品藻的重要途径,他说:“欲观其一隅,则终朝足以识之。将究其详,则三日而后足”,“夫国体之人,兼有三材,故谈不三日,不足以尽之。一以论道德,二以论法制,三以论策术,然后乃能竭其所长,而举之不疑。”(《接识》)

再次是根据行为来品评人物。

汉末以来名实不符、欺世盗名的伪名士很多。刘劭认为,言语形容均可以作假,因此必检之于行为,“必待居止(日常志向意趣)然后识之。故居视其所安(安于什么,“安于旧者,敦其仁”),达视其所举(举荐何人,“举刚直者,厚于义”),富视其所与(施与何人,“与严壮者,明于礼”),穷视其所为(“为经术者,勤于智”),贫视其所取(对待财物,“取其分者,存于信”),然后乃能知贤否。”(《人物志·效难》)这就是所谓的“五视”。

2、两晋人物品藻彰显审美意识

晋人在人物品藻方面的审美意识,具体来说,有如下几个特点:

首先,重“容止”。

儒家对仪容的讲究,只局限在正统伦理道德和政治礼法所能允许的范围之内,反之就是大逆不道了。这是儒家美感的伦理性体现。

两晋的人物品藻则不同,它赋予人的容貌举止的美以独立的意义,并且十分重视这种美。

(1)美男的标准及魅力

有人说,晋代的历史就是美男子的历史(范子烨语),虽是笑谈,但征之《晋书》,确有道理。大体来说,美男子的标准就是:容貌要“美须髯”、“明眉目”;身材以高大为美,最好在八尺以上;声音以洪亮为美。有美的容貌,自然会光彩照人,魅力四射。《世说新语》中于此多有记载:

潘岳妙有姿容,好神情。少时挟弹出洛阳道,妇人遇者,莫不连手共萦之。左太冲绝丑,亦复效岳游遨,于是群妪齐共乱唾之,委顿而返。(《容止》)

卫玠从豫章(南昌)至下都(建邺),人闻其名,观者如堵墙。玠先有羸疾,体不堪劳,遂成病而死,时人谓“看杀卫玠”。(《容止》)

石头事故(指苏峻之乱时,迁晋帝于石头城),朝廷倾覆,温忠武(温峤)与庾文康(庾亮)投陶公(陶侃)求救。陶公云:“肃祖(晋明帝)顾命(君主临终授命)不见及(当年晋明帝临终时,嘱王导、温峤、庾亮为托孤重臣,并没有陶侃,故言)。且苏峻作乱,衅由诸庾,诛其兄弟,不足以谢天下。”于时庾在温船后,闻之,忧怖无计。别日,温劝庾见陶,庾犹豫未能往。温曰:“溪狗(傒狗,吴地人对江西人的蔑称)我所悉,卿但见之,必无忧也。”庾风姿神貌,陶一见便改观,谈宴竟日,爱重顿至。(《容止》)

(2)重神韵

这一点似乎并不完全关乎貌美,更突出精神气质的呈现。人的眼睛是最有神韵的。刘劭在《人物志》中说过“征神见貌,情发于目”。顾恺之画人,或数年不点目精。人问其故,顾曰:“四体妍蚩,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。” 又道:“手挥五弦易,目送归鸿难。”(《世说新语·巧艺》)

有时,这种重神韵的人物品题,也会用在女性身上。《贤媛篇》载:“谢遏(玄)绝重其姊,张玄常称其妹,欲以敌之。有济尼者,并游张、谢二家,人问其优劣,答曰:‘王夫人(王凝之妻谢道韫)神情散朗,故有林下(竹林名士)风气;顾家妇清心玉映,自是闺房之秀。’”看起来并无褒贬的两种品题,实际上还是有优劣之分的。因为“清心玉映”、“闺房之秀”毕竟有些小家碧玉,而“神情散朗”、“林下风气”的洒脱风致,才是当时人们所赞美和崇尚的美的气质。

(3)女性化倾向

人物品题中对一种近乎女性美的称道,在两晋是很常见的。

在服饰打扮上,魏人开了个好头。《晋书》卷二七《五行志上·服妖》:“尚书何晏好服妇人之服,傅玄曰:‘此服妖也。’”所谓“着服不当,乱礼亡身,此乃服之妖孽也。”《世说新语·容止》注引《魏略》云:“晏性自喜,动静粉帛不去手,行步顾影。”东晋时代,在谢氏子弟中,有的年轻人在服饰方面追求女性的风格。谢玄喜欢佩带香囊,谢尚喜欢穿带有花纹刺绣的裤子。当然,不仅遭到了叔父们的批评,谢玄的香囊还被谢安一把火烧了。

在肤色、形貌和体态上,晋人往往喜欢白皙、娇嫩的皮肤和柔弱无力的体态。晋人对于女性美的青睐,说明晋人的风流更多是一种偏爱柔美而非尚力的文化特质,这是和晋人的深情分不开的。

其次,重“雅量”。

“雅量”是指宏阔的度量,是人的良好文化品格和精神品质的体现。雅量不是晋人所独有,但无疑在晋人那里得到了最完美的诠释。从某种角度来说,雅量就是魏晋风度的重要标志。

(1)超脱荣辱

在荣辱面前,雅量之士体现出了非凡的气度和超乎常人的忍耐力。

(2)处变不惊

在突然到来的灾难面前,能够沉着冷静,不动声色。

(3)直面生死

在死亡面前,依然从容自若,嵇康留给我们的印象实在太深了。

再次,重深情。

可以说,将“情”的因素融入到“才”中去,是此前的人们没有想到的,它是晋人的创造。在人物品藻中,对偏重于文艺之才的肯定,是无法回避个体情感问题的。《世说新语·文学》载:

孙子荆除妇服(丧期为一年),作诗以示王武子(济)。王曰:“未知文生于情,情生于文?览之凄然,增伉俪之重。”

孙楚的悼亡诗之所以感人至深,在于他对妻子的真情。李贽对此评价为:“孙子荆文生于情,武子情生于文。”

晋人品题人物尤重真情流露。《世说新语·言语》载:

桓公(温)北征经金城(属琅琊郡),见前为琅邪(桓温曾官至琅琊内史)时种柳,皆已十围,慨然曰:“木犹如此,人何以堪!”攀枝执条,泫然流泪。

再如《世说新语·伤逝》:

王戎(《晋书》为王衍)丧儿万子,山简往省之,王悲不自胜。简曰:“孩抱中物,何至于此?”王曰:“圣人忘情,最下不及情。情之所锺,正在我辈。”简服其言,更为之恸。

所谓“不及情”者是指那些对感情世界的喜怒哀乐反映较为迟钝的人,所谓“忘情”者是指达到高超心灵境界不为情所困的圣人,而“钟情”者是指感情相当丰富,尤其情有所专的时候,表现得特别执着、深沉,难以忘怀的人。可见,晋人不但钟于情且能深刻理解“情”。

宗白华先生说过:“深于情者,不仅对宇宙人生体会到至深的无名的哀感,扩而充之,可以成为耶酥、释迦的悲天悯人;就是快乐的体验也是深入肺腑,惊心动魄;浅俗薄俗的人,不仅不能深哀,且不知所谓真乐。”(《美学散步》)

3、魏晋时期有关人物品藻的文章和著作

这时期有关人物品评的文章、著作有很多,但保存下来的并不多,择其要者,大概有如下数种:

(1)伏滔《论青楚人物》

此文今见于《全晋文》卷一三三(2226页)。

(2)裴启《语林》

此书是东晋人物品藻之名著。《世说新语·文学》载:“裴郎作《语林》,始出,大为远近所传。时流年少,无不传写,各有一通。载王东亭作《经王公酒垆下赋》,甚有才情。”此书已经亡佚,今有周楞伽先生辑本(文化艺术出版社1988年版)。

(3)习凿齿《汉晋春秋》

《隋书·经籍志》著录有四十七卷。今有清人黄奭辑本、汤球辑本(商务印书馆1937年出版,列入王云五主编的《丛书集成》初编)。

此外,今已彻底亡佚的主要还有康法畅《人物论》、傅畅《晋诸公叙赞》、戴逵《竹林七贤论》等。

(三)、魏晋人物品藻与文艺批评

1、文艺批评与人物品藻风气盛行有关

当时的人们把文艺创作看作是作者人格的表现,也就是我们常说的“文品即人品”。因此,品人的风气自然影响到了对书、画、文等艺术门类的品评。

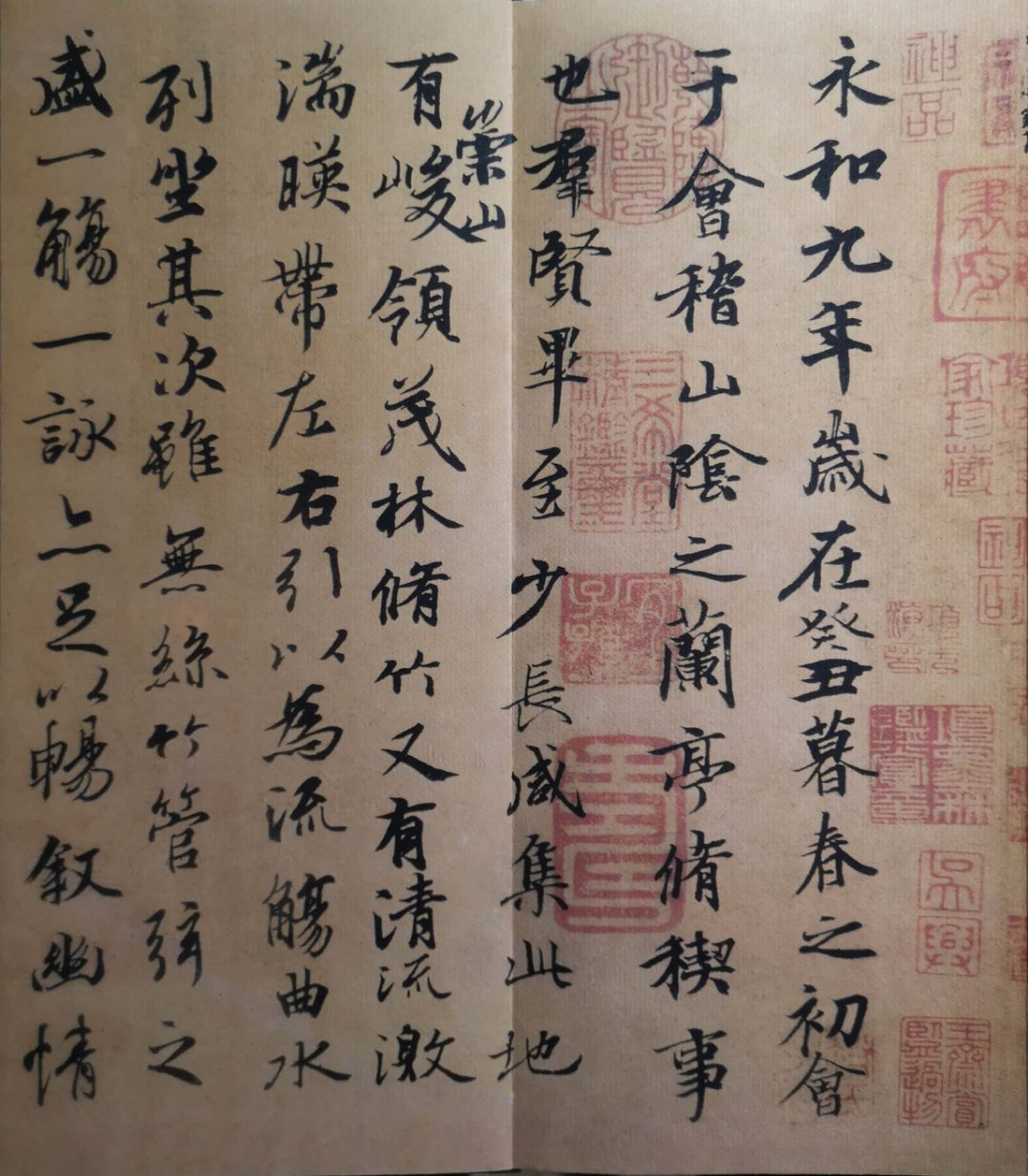

在书法方面,南朝刘宋时期羊欣《采古来能书人名》,首开品评书家之风,评价了自秦李斯至东晋四十余位书家的书法艺术。同时期稍后有虞和《论书表》,重点品评王羲之、王献之父子的书法;王僧虔《论书》品评了魏晋和当代的一些书家。梁朝袁昂的《古今书评》,是奉梁武帝萧衍之诏而撰写的一篇书评。品评了自秦李斯至梁代书家二十五人,排序不论时代先后,首推王羲之。萧衍根据袁昂的《古今书评》,又写了《古今书人优劣评》。后来,庾肩吾《书品》,品评汉至齐梁能真草书者一百二十三人,分上中下三品,每品又分为上中下三等,即“小例而九,大等而三”。以“天然”和“工夫”为标准,将张芝、钟繇、王羲之列为上上品。

在绘画方面,南齐谢赫《古画品录》以六法论画,尤重气韵生动和骨法用笔,将二十七位画家分为六品,每人名下缀以评语。何法盛《中兴书》载,南齐高帝选择宫中藏画,“录古来名手,不以远近为次,但以优劣为差,自陆探微至范惟贤四十二人,为四十二等、二十七帙(册),三百四十八卷。听政之余,旦夕披玩”。

在文学方面,曹丕的《典论·论文》提出了尚个性才思的“文气说”。曹丕认为,作家的内在气质才能体现在所创作的作品中,对作品的分析应根据作家的个性特点进行,反对“各以所长,相轻所短”的批评风气。他虽然认为“观古今文人,类不护细行,鲜皆能以名节自立”(《与吴质书》),但并没有完全以德论人,而是充分肯定了作家的个性才学。他还据此评价了建安七子的作品,肯定了各自所取得的成就,指出了存在的不足。这些应该与曹魏时期人物品评中重才轻德的总体倾向相一致的。钟嵘对陆机《文赋》、李充《翰林论》、挚虞《文章流别论》等数家文论,“皆就谈文体,而不显优劣”的做法不满,借鉴品评人物和艺品的方法,“辨彰清浊,掎摭利病”,将自汉至梁的122个诗人分为上中下三品。

2、人物品藻(口头)的方法对文艺批评的影响:

人物品藻大抵有直接品评法和意象品评法两种方法。

首先,直接品评法:

一种情况是当事双方以口头语言直接表达对他人或自己的看法。另一种情况是将同时代或者非同代的两个人或多个人进行比较,有时针对个人在某方面的能力,有时仅是泛泛而论。

这种通过比较来进行的直接品评法对文学批评的影响,突出体现在钟嵘的《诗品》中,仅以上品中所论诗人为例:

(王粲)在曹、刘间别构一体。方陈思不足,比魏文有馀。

(陆机)才高词赡,举体华美。气少於公干,文劣於仲宣。

(张协)文体华净,少病累。又巧构形似之言,雄於潘岳,靡於太冲。

(左思)文典以怨,颇为精切,得讽谕之致。虽野於陆机,而深於潘岳。

对于王粲五言诗的成就,通过与曹植、曹丕的比较而得出结论;对于陆机的五言诗,拈出“气”与“文”两个方面,通过与刘桢和王粲的比较来进行定位;张协五言诗的艺术价值是在与潘岳和左思的对照中来实现的;至于左思的五言诗的评判,同样也是在与陆机和潘岳的比照中来完成。当然,在各类比较中,钟嵘所选取的艺术层面是有差别的。

其次,意象品评法:

指比喻性词语的使用,富于意象性。余嘉锡认为“凡题目人者,必亲见其人,挹其风流,听其言论,观其气宇,察其度量,然后为之品题。其言多用比兴之体,以极其形容”(《世说新语笺疏》449页)

这种以具体的意象来品评人物的气概、风度的方式,也渐渐扩大到评论人物的学问、语言乃至于创作的风格和特色。

在文学批评领域,现存最早的例证出于曹植的《前录序》,这是泛论理想的作品风格,也是对自己创作的一种自信。文学批评也会针对具体作家作品展开,如:

孙兴公云:“潘文烂若披锦,无处不善;陆文若排沙简金,往往见宝。”(《文学》)

这是评论潘岳和陆机文学创作特色的。正如余嘉锡所说“凡题目人者,必亲见其人……其言多用比兴之体,以极其形容”(见前文所引),品评一个诗人,也必须亲睹其作品,仔细赏玩,再以比兴之体出之,达到形象生动的效果。孙绰对于潘岳和陆机作品的评判即出于此。

南朝的文学批评家受到魏晋意象品评方式的影响,在其著作中也采用了意象批评法。先看钟嵘《诗品》:

然名章迥(杰出)句,处处间起;丽典(典故)新声(声调),络绎奔会。譬犹青松之拔灌木,白玉之映尘沙,(其繁复之弊)未足贬其高洁也。(《宋临川太守谢灵运》)

范(云)诗清便(清新便捷)宛转,如流风回(旋舞)雪。丘(迟)诗点缀映媚,似落花依草。(《梁卫将军范云 梁中书郎丘迟》)

钟嵘将人物品评中的意象品评法充分运用到了对诗人和诗作的批评当中,取得了非常好的效果。至于理论范畴的分析,如果借助于意象,可以简化理论本身的深奥,便于读者理解,来看刘勰的《文心雕龙》:

夫水性虚(流动)而沦漪结,木体实而花萼振,文附质也。虎豹无文,则鞟(kuò,没有毛的皮革)同犬羊;犀兕(形似牛,雄为犀,雌为兕)有皮,而色资(凭借)丹漆(皮作甲胄,漆上色彩),质待文也。(《情采》)

用了几个特定的意象,将文与质之间的关系说得一清二楚。

总之,魏晋人物品藻的意象品评法对当时文艺批评的影响是十分明显的。隋唐以后的文艺批评也多采用意象批评法。