一、拓展阅读

1、病例分析

35岁女性,近4个月来感觉双手虚弱无力,先是右手乏力,然后是左手软弱无力。在感觉无力之前,右手小指有两次偶然受伤,一次是自己被熨斗烫伤,另一次是用刀子划伤,但两次都无痛觉,两次损伤相隔3周。

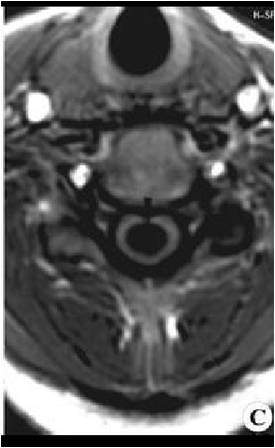

体格检查:无外伤及周围神经损伤。双手肌肉萎缩,掌骨明显突出。患者不能做手指收展运动和拇指内收运动。双手内侧痛觉缺失,痛觉缺失区向上延至前臂内侧半,臂内侧1/3 痛觉缺失。右侧上睑轻度下垂,右侧瞳孔缩小,右侧面部潮红。MR检查示脊髓中央有异常低信号。

诊断:脊髓空洞症。

临床解剖学问题:

脊髓空洞症的解剖学基础是什么?为何会出现双手感觉障碍和手肌萎缩?

为何会出现右侧上睑下垂和瞳孔缩小?如何解释感觉和运动障碍为渐进性的发展?

【解析】

脊髓空洞症是一种慢性进行性疾病,主要病变为脊髓内空洞形成和胶质增生。此患者脊髓空洞病变很快,自中央管向周围发展。

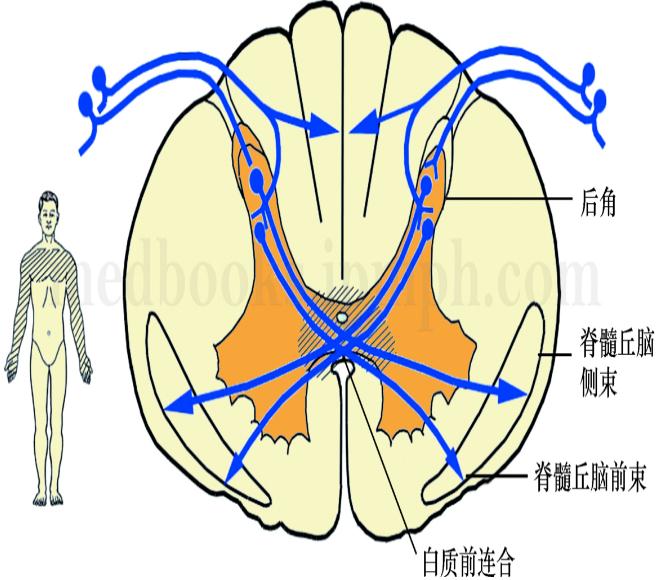

从痛觉缺失的皮节区域看,病变应主要在C8和T1水平。从手的骨间肌明显萎缩来看,也符合这些节段受损伤,即尺神经、臂内侧皮神经和前臂内侧皮神经的相关节段。臂内侧皮神经(C8~T1)和前臂内侧皮神经(C8~T1)均为臂丛内侧束的分支,分布于臂内侧和前臂内侧皮肤,尺神经(C8~T1)手背支分布于手背尺侧半和尺侧2个半手指背面皮肤,浅支在手掌分布于小鱼际的皮肤和尺侧一个半手指掌面皮肤。脊髓空洞病变向前发展,破坏了脊髓丘脑束在白质前连合处的交叉纤维,因此,两上肢痛、温度觉消失的区域大致相似,双手内侧痛、温觉缺失。脊髓空洞逐渐增大,扩大了损伤结构,使痛、温觉缺失向上延至前臂内侧半、臂内侧1/3。痛、温度觉消失使患者被熨斗烫伤及刀子划伤后都无痛觉。脊髓丘脑束纤维主要由后角边缘核和后角固有核发出,其发出的纤维上升1~2个节段后,经白质前连合交叉至对侧半,在外侧索和前索内上行,行经脑干,终止于背侧丘脑。交叉至对侧外侧索前半部的上行纤维束为脊髓丘脑侧束,主要传导痛觉和温度觉;交叉到对侧前索内上行的纤维束称为脊髓丘脑前束,传导粗触觉和压觉;两束合称为脊髓丘脑束。

当脊髓空洞继续增大,侵犯了前角,便造成弛缓型瘫痪(软瘫)并带有肌萎缩。手肌短小,集中配布于手掌,运动手指。手肌分外侧、内侧和中间3 群,中间群位于掌心和掌骨之间,共11 块,包括4 块蚓状肌,3 块骨间掌侧肌,4 块骨间背侧肌。蚓状肌的作用是屈掌指关节、伸指骨间关节;骨间掌侧肌使第2、4、5 指向中指靠拢,即内收;骨间背侧肌使第2、3、4 指远离中指的中线,即外展。尺神经(C8~T1)发自臂丛内侧束,尺神经在臂部无分支,在前臂上部发出肌支支配尺侧腕屈肌和指深屈肌尺侧半;其深支支配小鱼际肌、拇收肌、全部骨间肌及第三、四蚓状肌。尺神经的相关节段脊髓前角受损,而出现手肌萎缩,不能做手指收展运动和拇指内收运动。

患者出现眼睑轻度下垂、瞳孔缩小和面部潮红是Horner 综合征的主要表现,表明脊髓空洞使T 1的中间外侧核受损。因为,T1-2侧角细胞发出的交感节前纤维至颈上神经节中继,节后纤维至瞳孔开大肌、上睑的平滑肌和面部的动脉等。当T 1侧角细胞受到损伤时,所支配的瞳孔开大肌、上睑的平滑肌和面部动脉平滑肌功能丧失,出现上睑轻度下垂和瞳孔缩小、面部动脉扩张而面部潮红。

2、脊髓上行传导束传递的感觉分类

脊髓上行传导束也称感觉传导束,能把来自周围的各种感觉传向脑的不同部分,经由脊髓上传的感觉大致可分为浅感觉、深感觉和内脏感觉三类。

浅感觉的感受器主要存在于皮肤和黏膜内,所以也称皮肤或黏膜感觉,包括温度觉(冷、热觉)、痛觉、粗触觉和压觉等。由于引起这些感觉的刺激主要来自外界,因而又称外部感觉。

深感觉的感受器存在于肌、腱和关节等器官内,能感受肌肉和关节的运动觉、位置觉和震动觉等(此外,骨、关节和肌肉等深部器官还有痛觉存在)。由于引起这些感觉的刺激多来自体内,所以深感觉也称为本体感觉。部分本体感觉的冲动,可经上行传导束最终传到大脑皮质,能为人们所知觉,因而称为意识性本体感觉,如人们可不看本身的某一肢体,但能正确地了解这一肢体所处的位置和肌肉紧张度等;另一部分本体感觉的冲动,只传到小脑,不为人们所感知,而只是与反射性的调节作用有关,所以称为非意识性本体感觉或反射性本体感觉。

内脏感觉的感受器主要存在于体腔内的脏器,能感受机械和化学等各种刺激,经内脏神经系统传入中枢。内脏感觉很模糊、迟钝,一般不易意识到。

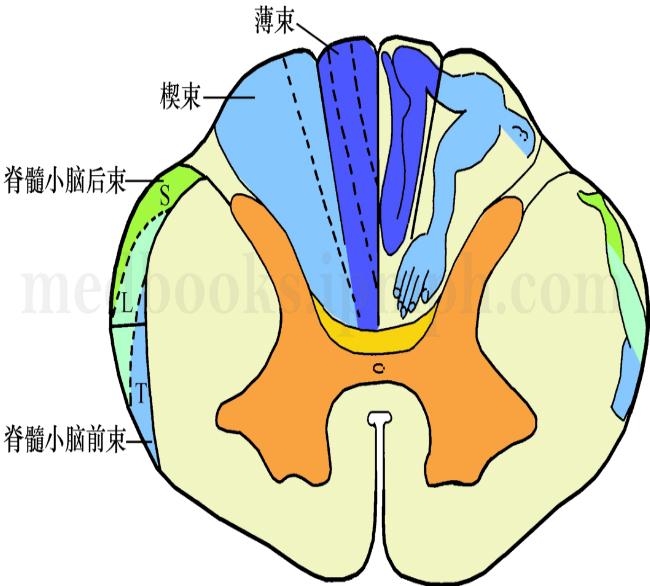

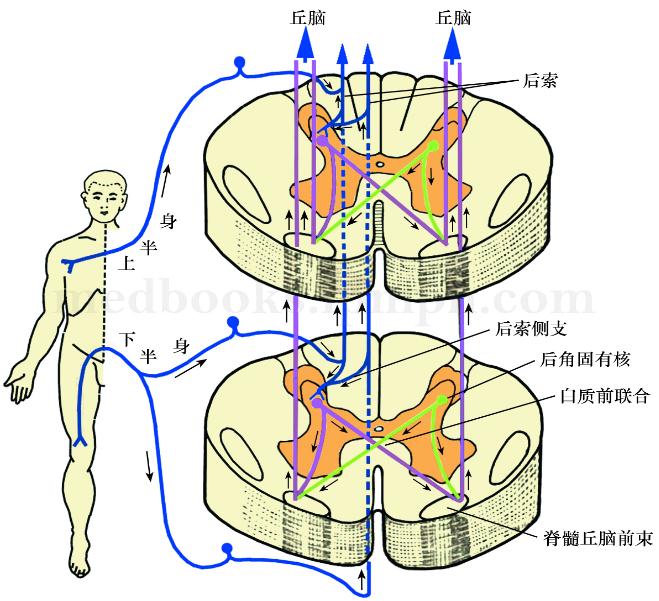

(1)薄束和楔束:薄、楔束位于后索内,起自脊神经节,即由假单极神经元的中枢支经后根内侧部直入后索而成;周围支则至四肢和躯干的肌肉、腱、关节的本体感受器(肌梭和腱梭)以及皮肤的精细触觉感受器。其中薄束由第四胸神经以下的各后根内侧部粗纤维构成;楔束则由第四胸神经以上的各后根内侧部粗纤维构成。因此,薄束传导下半身的意识性本体感觉和精细触觉;楔束传导上半身的相应感觉。在脊髓上段第四胸节以上,薄束占后索的内侧部,楔束则占后索的外侧部;若在脊髓下段(第五胸节以下),只有薄束而无楔束。薄、楔束升至延髓,分别止于薄束核和楔束核。后索由内向外,依次由来自骶、腰、胸、颈的纤维排列而成,这对定位诊断具有一定意义。

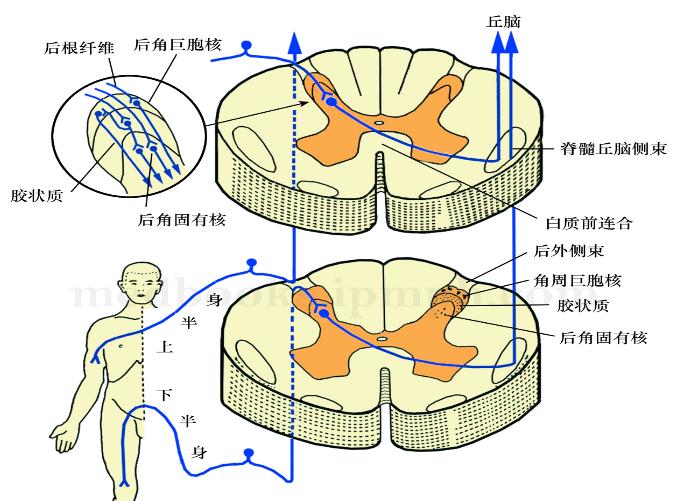

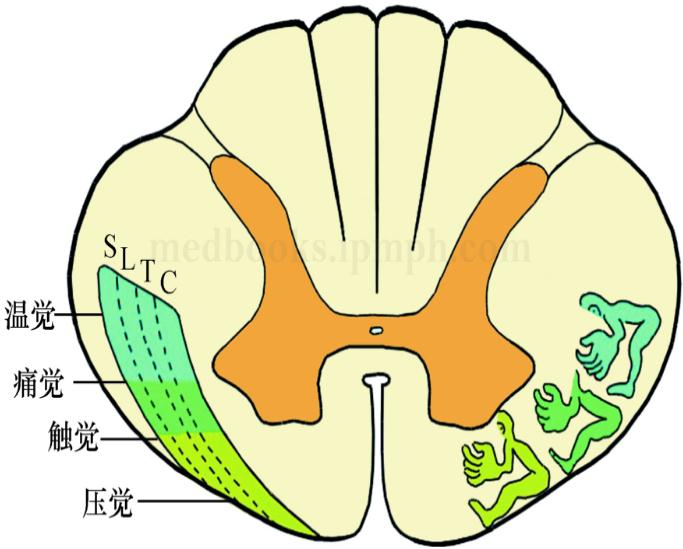

(2)脊髓丘脑侧束位于侧索的前部,脊髓小脑前束的内侧。后根外侧部的细纤维入脊髓后,行于后角尖端与脊髓表面之间的后外侧束,在此束内上升一、两个节段之后,立即进入后角灰质。部分纤维直接与后角边缘核和后角固有核构成突触,另有部分纤维则先在胶状质形成突触,然后由胶状质内小细胞发出的轴突,进入后角固有核和边缘核,有人认为纤维在胶状质内中继后具有闸门控制作用。由后角固有核等发出纤维立即经白质前连合交叉到对侧侧索上行(也有少数纤维不交叉而行于本侧侧索),组成脊髓丘脑侧束,最后上升至丘脑。此束的前部传导痛觉,后部传导温度觉,近固有束的内侧部可能传导内脏感觉。脊髓丘脑侧束可分层定位,由内向外依次为来自颈、胸、腰、骶的纤维。

脊髓丘脑前束位于前索的前部。后根内侧部的粗纤维,在后索内上行一段距离,然后以其终支和侧支在不同节段上终止于后角固有核,并形成突触;由此核发出的纤维绝大部分横过白质前连合,交叉到对侧前索内上行,小部分纤维则不经白质前连合,直达本侧前索,与交叉的纤维共同形成脊髓丘脑前束,最终也上升到丘脑。此束外侧部传导粗浅触觉,内侧部则传导压觉。脊髓丘脑前束也有如同脊髓丘脑侧束一样的分层定位,即由表及里为骶、腰、胸、颈的纤维组成。

在脊髓白质前连合内,有许多纤维经此交叉,其中包括脊髓丘脑前束和侧束的交叉纤维。

1)由于白质前连合内经过的是交叉纤维,所以交叉部的病变,就影响到两侧肢体,又由于脊髓丘脑前、侧束是在白质前连合内逐节交叉的,因而白质前连合的病变,出现两侧肢体的节段性感觉障碍。

2)由于传导精细触觉的纤维经后索直接上行,只有传导粗略触觉的纤维才经白质前连合交叉,并且在粗略触觉纤维中,也有小部分纤维是不经白质前连合的不交叉纤维。所以白质前连合病变时,可产生分离性感觉障碍,即痛、温觉消失,触觉仍存在或迟钝,深感觉正常。

3)在白质前连合处,脊髓丘脑侧束的交叉纤维位于脊髓丘脑前束的后方,因而中央管周围的早期小病灶可首先出现痛、温觉障碍,然后才出现触觉迟钝。

4)由于脊髓丘脑侧束后根外侧部的细纤维入脊髓前先在后外侧束内上升一、二个节段后,再入后角。所以皮肤的痛、温觉缺失平面,往往较病灶平面低一、二个节段。

白质前连合的病变多见于脊髓空洞症、脊髓出血和髓内肿瘤等疾病。脊髓空洞症的好发部位在脊髓颈段和上胸段;脊髓出血多发生于颈膨大部。

3、病例讨论:

24岁男性,意外事件中背部被刺伤,立刻跌倒,两下肢运动丧失。数日后右腿稍能活动。4周后右下肢运动基本恢复,但左下肢完全瘫痪。

体格检查:左下肢无随意运动,腱反射亢进,病理反射阳性。右侧躯干的剑突水平以下和右下肢痛、温度觉丧失,但左侧痛、温度觉完好。左下肢位置觉、运动觉和振动觉丧失,精细触觉(如辨别两点距离和物体的纹理粗细)丧失,但右下肢正常。

诊断:胸髓左侧半横断

临床解剖学问题:

(1)出现上述症状的解剖学基础是什么(分析症状与对应结构的关系)?

(2)脊髓损伤可能发生在哪个节段?

(3)胸椎被刺伤可能位于什么位置?